雅会情结:进入历史的幻觉,高雅的形式取代了高雅本身

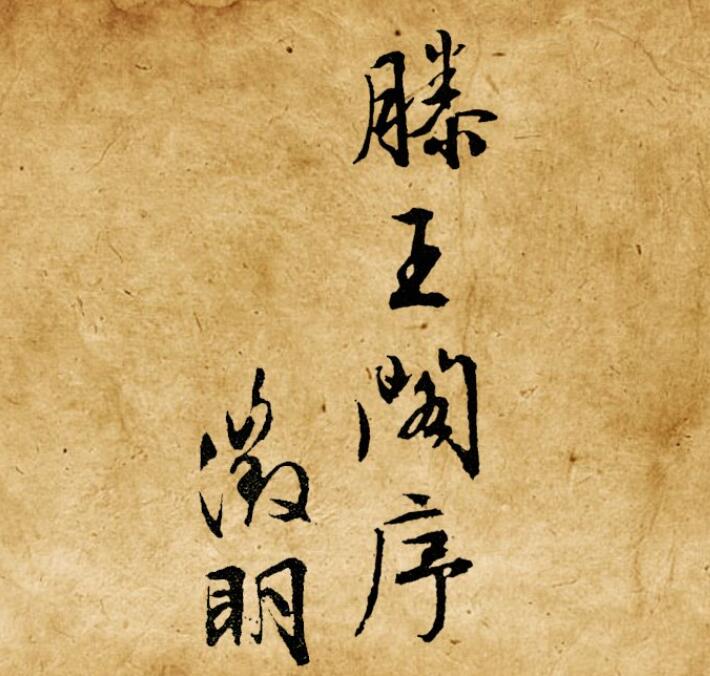

阅读《滕王阁序》,是一种痛苦的经验。仿佛吃饭,洁白馨香的饭粒里裹着数之不尽的沙子,每一口下去,不等品尝到饭粒的饱满香醇,舌头上就沾满了沙子,而牙齿则咯吱咯吱崩得山响,只好满怀痛惜地吐出。如是者再三,味口全败,只能望而兴叹,无可奈何。我知道我的这种经验,并不为多数人认同。在他们看来,《滕王阁序》无论在什么时代,都绝非裹满沙子的米饭,而是色香味俱全的绝世奇珍。

在我看来,这是一种典型的文化感官钝化——一种庸俗的文人士大夫传统以高雅的形式取代了高雅本身,然后,先是迷惑了文化感官,继而钝化之,久而久之,庸俗堂而皇之地占据了大雅之堂,并长久地示范且引领着高雅的传承。如此一代代下来,民族的文化心灵习焉不察,蒙尘而无知,对真善美的认识偏差不断扩大,接受底线不断下坠,其无声的堕落近乎无声的悲剧,令人叹息。

中国文人的存在意识一直都是极强的,历史上的所谓雅集盛会,因文而传,代代有人津津乐道者,起码就有西汉睢园会,魏晋南北朝兰亭会、金谷会,唐人滕王阁会,宋人醉翁亭会……最初的集会固不会少了美食佳肴,但主要的目的还在于讨论时代议题或探求生命根本,比如西汉睢园会与兰亭会就是如此,但越往后走,这种所谓雅集盛会就成了比附前贤,欲传不朽的庸俗闹剧。其保留曲目无非登山临水,踏楼送目,诗酒竞夸,事功炫耀……所以往往是酒散人去,山水狼藉之后,留下几卷诗文,示众一干人等的无聊与低俗。

然而,文人士大夫们的雅会情结是如此之重,流风所至,即使是韵律不成者,也喜好三五成群,呼喝震耳,无非酒色财气,却自我感觉良好,以为足可传天下以高雅风流。这自然是等而下之者,但却正是文人雅集的普遍化与庸俗化,只有集会者却有着进入了历史的幻觉。伟大的吴敬梓对此有深刻认知,他在其伟大的《儒林外史》里就专门辟章写就了一帮名利之徒,腹中草草者的所谓莺脰湖雅集,笔下锋芒尽露,极尽讽刺挖苦之能事,文人士大夫的丑恶嘴脸当真是跃然纸上,令人解气。

中国文人的人格结构,在这种所谓雅集盛会里往往暴露无遗,若有人专门研究一下先秦两汉以来的所谓文人士大夫们的雅集盛会,考察他们集会目的、集会程序、集会内容、集会遗留物的变迁,当可看到时代的裂变,思想的转流衍变,人格的变异。应该说,这是极好极有意义的学术议题,希望有兴趣也有资料的人可以尝试着去做一做。

这并非题外话,我虽无意做这样的学术工作,但文人雅集却正是本文所要考察的对象,我的想法与思路无非就是从这里生发出来,不过限于我所做的事,只能聚笔力于一点,且只能略加浅说而已。

文人士大夫的存在意识:特权意识及由此滋生的不朽意识

我在上面提到了中国文人士大夫的超强存在意识,个人以为这种超强存在意识的产生首先起源于文人士大夫们对知识的垄断。汉语是一种极难学习掌握的语言,我们神话传说里仓颉造字而鬼神嚎哭的夸张情节,断然不会是大字不识的布衣百姓的民间创造,而是早期文人士大夫的附会,大抵多以此强调知识在握即历史在握天下归心的信念。汉语的难学不独在于汉字的难以书写识读,更在于书面汉语深奥难解,与民间口语是完全不同的两套语言系统。如此,汉语的艰涩意味着学习掌握需要大量的资源,而占有资源的自然只能是处在社会金字塔顶端的贵族士大夫。

这样,知识即成为一个阶层的禁脔。他们以此建构社会的伦理道德体系与制度体系,规范也禁锢且奖罚着人民的生活,而历史则成为他们自我表扬的场域,人民至此成为他们自我表扬的材料,他们喧嚣夸饰于无声的中国之上,他们的存在就是一切。在几千年的历史里,人民认同了他们的这种存在意识,并以自己朴素的敬惜字纸的传统以及不惜一切代价让孩子读书识字的信念,当然还有自己全然交托奉献出的生活为他们的这种存在意识加冕。这就不难理解为什么像孔乙已这样落魄不能自存的读书人也有着根深蒂固的高傲了。

所以,中国文人士大夫的存在意识并非是面向生命奥妙的敞开,而是一种高高在上的特权意识。这是一种深入骨髓的特权意识,他们已经沉淀为基因,规范着也局限着读书人的人格气局,这在今天那些被称为公共知识分子的人的言论中不经意间就会流露出来。他们骨子里从不认为历史的流变与人民有任何关系,即使是最优秀的文人士大夫,就如杜甫这样堪称民族良心的人,虽多有对人民的同情,但也绝不会以为人民与历史有什么关系。

而现在那些远不及杜甫,却自以为正在创造历史的知识分子们,或许口头上会经常强调普通人的生活共同推动了历史的演化(这不过是他们在言说领域里的政治正确,这一点恰恰证明了他们依旧渴望垄断知识的权力欲的躁动),但他们骨子里其实仍然有着历史因自己而精彩的自得与傲然。

中国文人士大夫的特权存在意识又在儒家意识形态一家独大的历史格局下得到了不可思议的强化。实际上,秦汉之后,中国文人士大夫基本上可称为儒生。儒生在中国千年不变的社会格局里,享有着政治、经济、道德特权,这些实实在在的特权主导着人们的生活,左右着历史的凝滞,由此变异滋长的不朽意识因而格外发达。所以,他们的不朽意识因此而格外发达,所谓立德、立功、立言三不朽,即是一种更为可怕的垄断,取消了人民立德、立功、立言的权利。

这种没有任何异质冲击的不朽意识缺乏基本的竞争对手,注定了不断萎缩与异化。应该说,的确有一些儒生穷尽一生力求不朽以期名副其实地进入历史,但随着历史的固化与儒家思想的僵死,不朽意识越来越趋于拿历史无可奈何的风流自赏,比如李白之类即是如此,但才气匮乏,人格卑怯者永远是知识垄断里的绝大多数,他们为不朽意识支配,就只能上演不朽的闹剧了。

今日的知识人当然不再有儒家意识形态的显性禁锢,但曾为儒家意识形态拱卫而今摇身一变的国家集权却更加不可理喻也不可抗拒,所以,他们尽管有着多样的知识来源,却依旧有着深厚的不朽意识,总自以为历史是他们家的菜园,等待着他们的修理。比起他们的前辈,他们其实更为退化不堪,只不过他们没有了前辈们的那种当然如此的自信,总要加上一些政治正确的口号,自觉不自觉地掩饰他们内在的狂妄与自大。

以前文人士大夫们的宴饮集会,今日的文山会海,网络圈子(大V微博,微信公众平台)正是这种不朽意识集体暴发而不期然示众的场合。他们总是以为自己的胡吃海喝吹牛拍马清谈阔论有着不可一世的风雅,历史会铭记,风流会传扬。其意义自雄、崇高自许、悲情自感,往往让人莫明其妙。但我不得不承认,他们留下的文本,他们的确以自己的特权历史保证了不朽。

《滕王阁序》即是这样一个典型的凭借文人士大夫的历史特权而得以不朽的文本。其中的书写规范在在体现了文人士大夫们的心理与人格痼疾。如若比照当今知识人升级换代花样翻新的各种集会,这种心理与人格疾病更显惊心。

《滕王阁序》:历史规范与书写规范在骈文里的完美示范

从目前存留下来的相关资料里,我们知道,滕王阁聚会,本来就是主人阎公夸示政绩抬举其婿的一次重大策划,从王勃所述集会规范之盛大来看,这是一次野心勃勃的聚会,驱动力乃相当明确的历史不朽意识与现实利益考量,相传其婿的序文早已经写好,只不过这中间出了王勃一个意外。而这个意外却又意外地成全了这次宴会。王勃为什么会成为意外?缺乏旅资?帮助萍水相逢的困顿者?少年意气?种种传说都没有确实的证据,我们还是从文本看王勃,就其人格与心理来作一些猜测。

《滕王阁序》原题作《秋日登洪府滕王阁饯别序》,是典型的骈体文。骈文由汉赋发展而来,如果说汉赋是为了夸饰统治者的文治武功而生的文体,那么,由其脱胎而来的骈文起初可能主要抒写个人的情怀,但文人士大夫的不朽意识与人格痼疾使得这种文体慢慢演变成了主要夸饰写作者文采风流,不朽自任的文体。这种文体的确太容易流于自我夸饰了,因为其形式上对对偶、声韵、事典、辞藻的严格要求,最适合逞才使性,自我表现。如此,骈文的文体形式成为一种浮华自诩的人格意识,渗入到文人士大夫们的不朽意识中去,使得中国传统文风始终有着“争构纤微,竞为雕刻”“骨气都尽,刚健不闻”的一脉,并且往往在乱离之世蔚为大观。

王勃生当初唐,他本人其实深以当时的此种文风为耻。他本人的文学主张崇尚实用,认为“君子以立言见志。遗雅背训,孟子不为;劝百讽一,扬雄所耻。苟非可以甄明大义,矫正末流,俗化资以兴衰,家国由其轻重,古人未尝留心也”,因此,他的创作追求“壮而不虚,刚而能弱,雕而不碎,按而弥坚”,乃是开一代风气之人,正是因此,他被尊为初唐四杰之首。但今天我们看王勃的诗文,尤其是骈文,我们依旧可以看到他深以为耻的那种文风的存留,我并不认为这是开一代风气者必然的历史局限,因为他们肩住了黑暗的闸门,也不可避免为黑暗所浸染,而随着闸门洞开的即是一个全新的时代。

我不这么认为。我的看法是,从来就没有什么不同的时代,过去的文人士大夫们也好,现在的知识分子也好,就知识垄断的特权意识而言,他们的不朽意识是变而不化的历史的主线,而且表现更为深刻的恰恰正是王勃这样所谓变一代风气的人。他们被历史规范与书写规范或同化或濡染,尽管他们在内容与形式上有着明显的变革雄心;因而使得其文本呈现出复杂的面相,适可佐证他们人格与心理的历史底色。

豫章故郡,洪都新府。星分翼轸,地接衡庐。襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻。雄州雾列,俊采星驰。台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美。都督阎公之雅望,棨戟遥临;宇文新州之懿范,襜帷暂驻。十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。腾蛟起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯。

这是《滕王阁序》的第一段,长远的历史规范与书写规范尽在其中:完善的韵律形式下,中国古代知识中倍加推重的历史沿革,天文星相,地理物产,先贤佳典,在此得到了集中完美的呈现。这里面蕴涵着中国古人特有的时空意识,他们化身为天文、历法、星相、历史、地理诸种知识,在集中而又严格符合形式的爆炸中,表达的却是不朽的渴求与自信。将一次小小的集会放置在巨大的时空交叉点上,从而使得集会进入历史书写的行列,这正是历史规范与书写规范在骈文里的根本要求,而这段文字则是完美的示范。

但是这种示范却留有巨大的硬伤,因为一滴水固然的确在大海里,但若一滴水以为有着大海的宽阔无边波澜壮阔,就只能是一个笑话。王勃此段文字里写到的那些当时深以为左右创造历史的人物阎公、宇文新州、孟学士、王将军到如今连个详细的姓名都无法考证出来,而王勃所谓的如云胜友与满座高朋——那些当时的所谓文人高士,竟然无一能在他们自己支配的历史里留下一笔。整个滕王阁集会最终只有王勃一人在历史上留下了显赫声名,而事实上,他只是这个集会的闯入者,他在不在这个集会,都于其历史上的位置无所损益,只是因为他,滕王阁集会才成为一个令人遥想的集会,被文人士大夫们赋予了非凡的风流色彩。

集会特定场域即特定的书写与评价模式

但我们看王勃此文,尽管他的文采风流的确满足了骈文的历史规范与书写规范,可以说是做到了完美,但历史无情,阎公之流的灰飞烟灭不留一丝余痕,使得这种集会的历史期待彻底落空,王勃因此成了一个谎言制造者,给人的感觉就是,这个大话王的才情拍起马屁来真是诗兴横飞,韵律优美啊。

是的,这是史上最为完美诗意的马屁文字,历史之悠远、地势之雄伟、物产之珍异、人才之杰出、宾主之尊贵……当真是面面俱到滴水不漏而又详略得当点面结合,无一人不受捧无一人不舒坦。客气话说到这个份上,真是天才。什么样的天才呢?世俗的天才与语言的天才。而且是完美的结合。只是当时的王勃不过二十多岁,一个如此年轻的人可以如此世故老到吗?这是一个很重要的问题,我个人觉得,王勃既有开一代风气之才与志,亦有大量清新诗文作为他文学主张的创作实绩引发了一个时代,同时他本人又能在一个其乐融融的集会上擅自闯入,再加之他本人一生的行为实际上多有鲁莽取祸之处,我因此丝毫不认为他是一个世故庸俗到如此地步的人。而且,后世的好评如潮也丝毫不曾有一人提及此点,更是一个疑问。

我想,会不会是这样的:一旦进入文人士大夫的集会及其书写与评价之模式,文人士大夫们就进入了一种特定的心态。仿佛一个场,进入以后,就受其控制,无人可以摆脱。王勃进入这个场,他的写作便受其控制;文人士大夫们进入这个场,他们的评价亦受其控制。我很确定就是如此。

那么,这个场是什么呢?很简单:历史特权意识与不朽意识。中国文人士大夫们总以为自己的吃喝拉撒胡说打屁无不重要之极,不仅可以为百姓之生存示范,更会进入历史,成就不朽的风采。王勃虽说天生英才,且年少血性,但他终归是文人士大夫之一员,他的血脉里奔流着这种可怕的基因,这是他不知道的。他一旦进入集会之中,这种基因就从潜藏到显明,控制他适应并且随顺了这种集会所需要的心态以及行为与思考模式,从书写的特定角度来说,又有着特定的书写模式,再加之王勃的天才,这样完美且充满诗意的马屁文字就出现了。如果我们考察中国历史上那些牛B哄哄的大文人的这类文字,比如杜甫、李白、苏东坡之类,几乎无不发现他们一样有着充满诗意与韵律的马屁文字,原因即在此。

这真是一种可怕的历史积淀,不可抗拒的无意识心理,他们构成了中国文人士大夫们人格的一个巨大的内核,纵使如李白这样的天纵之才,杜甫这样的民族良知,一样不可避免。他们身上的庸俗根性与生俱来,在关键时刻总会喷涌而出,矮化了他们的人格,拉低了他们的精神高度。虽说像李白杜甫这样的人,因为他们的才情与心智而多被称为名士风流,但这样的评价就已经是一种妥协与和稀泥,而至若不入流文人士大夫自觉追求风流名士的派头,企图留下一种世说新语式的审美人格,且蔚为大观示范后世,就更等而下之——文人士大夫的自高自大自恋自私的心理痼疾就此彻底癌变,无药可医了。

集会特定场域即相同的情感表达模式

王勃既已在无知的情况下接下了这单,集会骈文的书写规范到第一段结束,他还只开了个头。按流程,下面就是趋名楼、登高阁,览胜景了。楼阁山川尽在眼底,写景抒怀自是题中应有之义,但如何写景,抒何怀抱,则是极显个人才情与胸次的。有人可能会说,王勃以其个人才华写尽秋天之景,他是如何迅速从拍马屁的心态过度到写景所需要的清洁高远的心态的呢?有此一问即为没有看懂上文,因为王勃根本就没有转换心态——他不需要转换心态。他此前就没有拍马屁的明确想法,他只是受场的支配,遵循特定场域所需要的书写规范;此后写景抒怀一样是如此,他所要做的只是在此场域规范下的才情发挥。王勃的才情自是没话说,他的写景手段多元,色彩变幻,远近腾挪,上下俯仰,虚实相映……当真是极尽笔法转换之迅捷圆融,以致景因句传,在如今这个污染盛行、拆迁纵横的世道里,还留下了纸上的美景引人感叹。

王勃的写景老实说,我并不大能够进入,不独因为我活在一个无景的世界里,即使有景,我也进入不了,因为我不是中国古代文人士大夫,他们是山水养大的,他们的成长史从游学应考到官场升迁注定他们要走遍江河湖海,所以他们对于大地山川有着极强的感应,因此写来极为顺手。他能写出,才华逊之的文人士大夫能够欣赏,即是同理。而现代人长在墙院之中,活在职场逼窄之地,对山川大地缺乏感应,更何况如今山破河枯,大地蒙尘,写出难,欣赏亦难。所以,像“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”那样的景色我既无缘一会,会之也不大可能兴涌怀抱。一叹。

写景之后,该写什么?登临送目,极尽美景,此当为人生大乐,乐极生悲,正是一切集会的必然规律,兰亭会如此,滕王阁会依旧如此。很显然,这不仅是一种自然心态的正常变幻,也是一种历史心态的沉淀发酵。那么,悲什么呢?悲人生之短促,人力之缈小;悲命运之蹉跎,功业之不成。而所谓怀才不遇,壮志成空,古今比慨等等情绪感喟无不由此衍生。这是一种自我价值在有限人生里实现不得的极致的悲哀,更加之中国文人士大夫根深蒂固的历史特权意识与不朽情结,就成为了千古同此一慨。这也就不难理解,为什么每一次真正进入历史的集会都有着如此相同的情感表达模式了。也许他们在世时其实一直是得意的,但肉身的短暂他们不能避免,而深以为不朽的心在此不可抗拒的大限之前受挫,其于不朽之悲慨就更是深刻了。

显然,王勃的这种乐极之后的悲伤情怀既是个人的,也是文人士大夫群体的;既是当下现实的,也是往昔历史的。这个集会场决定了他此时既是自己更是一切文人士大夫,这种悲怀说实话,并无特出之处。甚至于相比王羲之悲伤之后决意直面人生,热爱生命的情怀,也少了一份深刻与通脱,盖在于文人士大夫集会发展到王勃的时代,已经少了王羲之时代的直接与个性,多了世故与圆熟。其具体表现就在于王勃在这里绕开了死亡的问题,主要着眼于人生失意,将一个形而上的问题搁置起来,其诗性与韵律只是围着形而下的人生失意问题舞蹈。而对此人生失意的形而下问题的解决方案我认为也很难说是二十多岁的王勃的本心。

“嗟乎!时运不齐,命途多舛。冯唐易老,李广难封。屈贾谊于长沙,非无圣主;窜梁鸿于海曲,岂乏明时?所赖君子见机,达人知命。老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。酌贪泉而觉爽,处涸辙以犹欢。北海虽赊,扶摇可接;东隅已逝,桑榆非晚。孟尝高洁,空余报国之情;阮籍猖狂,岂效穷途之哭!”

王勃在此如数家珍般地赋予失意的历史人物们以韵律的美感,同时也消解尽了这些人不幸的个体人生,将他们统统都置于道德超越的律令之下。这个以道德超越解决人生问题的思路我不认为是二十多岁的王勃的个体心性的表现,而依旧是历史规范在场域之中对他的操控。因为用道德思路解决一切问题,既是儒家传统也是中国文人士大夫的集体无意识。既满足了他们不朽的渴求,又避开了人生真相,真是完美的大团圆结局。至于下面结尾他说自己要去尽孝养老,则属于个体的灵机一动,也极符合前面的道德思路,这一点不能不说王勃真是才情横溢,还能在强大的场域之中保持了一点个性。

文人士大夫人格心理结构之后果:在道德的指令下审美,人生真相荡然无存

此文分析至此,中国文人士大夫们的人格心理的基本结构已经很明确了:知识垄断导致的特权意识使他们有着强烈的支配历史示范众生的自恋心理,在此心理下,他们会无限放大他们言行的意义,极善于赋予他们的日常言行以重大的历史价值。但是死亡无情,仕途多难,这些现实人生的真正面相却又是他们不可逃脱的,他们因此极容易纵情声色,放荡山水,而后兴尽悲来,自哀自怜。当然,他们内在的不朽情结已经被特权意识壮大成树,他们总要解决人生问题,那么两条路径,一则审美,一则道德。事实上这二者总是合在一起的:在道德的指令下审美。结果是人生真相荡然无存,只余下了文字之美与道德形象。

一方面,知识为他们所垄断,所以他们可以毫无顾忌地书写自己美好的道德形象,长此以往,书写规范成为文人士大夫们的集体无意识心理,所有恶心的言行在诗美与格律的修饰下被掩盖起来。另一方面,道德解决的唯一思路沉淀为思维模式,抹杀了现实人生的实践向度。而且,这个道德形象并不是个体的道德形象,而是集体的道德形象,因为唯一的解决路径已经取消了个体心性。如果我们把这些放诸现在的知识达人身上,依旧不过时,只不过他们已经没有信心垄断全部知识了,这使得他们的特权意识没有古人自信。所以在打扮自己的伟大形象时,更要加上一些所谓普世的知识面具,如此而已。

然而,我忧虑的并不是他们的欺骗性,而是如此心理结构与人格心性已经导致了几千年的历史停滞,而今依旧如此,仿佛有一种历史律令在此心理与人格结构上滋长出来并且反过来进一步恶化了这种心理与人格,他们恶性循环,我们普通人的人生现实便无所逃于天地之间。以历史的名义美化现实并把这美化的现实写在自己的名下,这才是更为可怕也更为可耻的。尽管一流的文人不会有意这么干,但我们已经没有多少一流的文人了。

是为记。