回到家乡易县清西陵两年来,梅静做的事第一次广为人知。这段让她名噪一时的视频,给她贴上了“清华女博士”和“守陵人”的标签。面对接踵而至的记者,梅静反复澄清着视频中的讹误:她是硕士不是博士,回乡是办书院不是守陵。但很多人还是不明白,这位在北京有着不错工作的才女,为什么要回到乡村,她办的书院是做什么的?图为梅静在泰陵的石桥上走过。

8年前,梅静从清华建筑学院硕士毕业,在国资委直属的中国建筑设计研究院工作了6年。无论是在清华念书时,还是工作中,她都一直念念不忘一个从小就萌生的想法:在乡村建一家公共图书馆,人们可以在这里看书、听课。如今,这个想法被她转化为现实,就是在清西陵五道河村创办的听松书院。图为书院门前有一棵形如华盖的古松,从小在陵园内听松涛阵阵梅静,为书院起名“听松”。

书院的功能包括公共图书馆、公共教室及活动室、绘画创作空间和民宿。这里的万余册图书涵盖名著、社会、自然、科学等内容,供周围的村民免费借阅。每到周末和节假日,梅静还会请北京或易县当地的老师过来,围绕建筑、历史、文化等主题开讲座。她想把书院打造成乡村的公共阅读空间和传播清西陵文化的阵地。图为梅静和身为图书管理员的父亲讨论问题,女儿在一旁玩耍。

有人质疑梅静,辞掉北京的工作回乡村办书院太过脱离现实。梅静提到,中国的传统书院都是建在乡村、山林或文化名胜里,她有着这样的书院情结,觉得乡村因为书院的存在,而提升、彰显了自身的文化价值。图为梅静在泰陵石桥上观察莲花状的望柱,这个纹饰寓意太平、吉祥,是清西陵文化的体现。

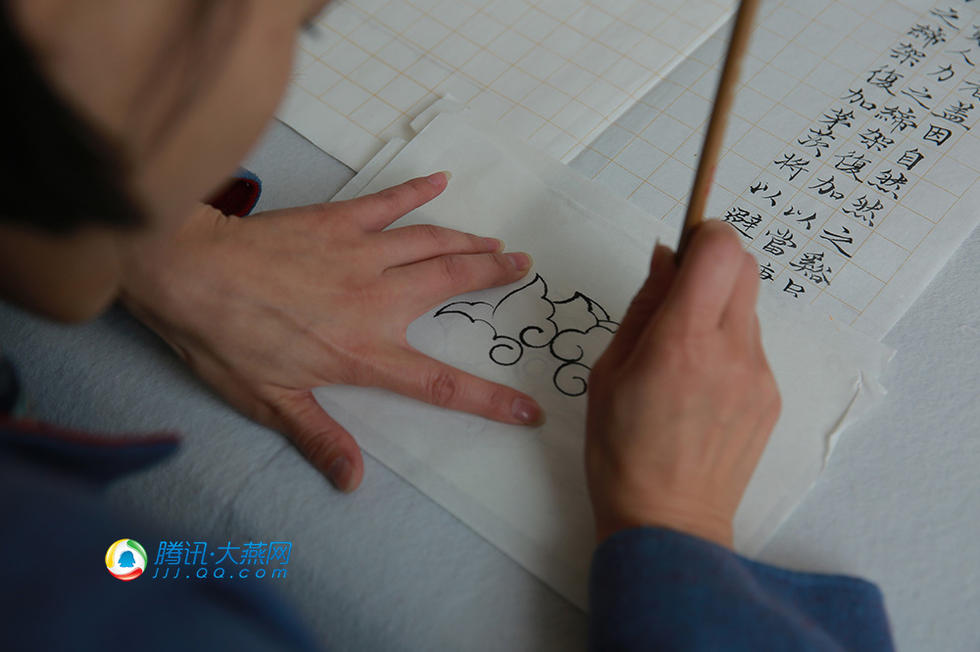

上个世纪二三十年代,中国掀起了乡村运动,梅静欣赏当时的知识分子走出象牙塔到乡间去,复兴乡村、建设乡村。辞掉工作回乡“裸创”书院固然是理想主义,但在梅静看来,任何一个知识分子从象牙塔里走出来,无论是去城市还是乡村,都会遇到理想与现实的冲突,“只不过很多人不是返回乡村,所以我做的这件事更让人关注。”图为梅静把望柱上的莲花纹饰画下来,准备融入到书院的装饰中。

在书院里,梅静定期会为孩子们上美育课,她不教应试的内容,也不会具体讲怎么画画。相比英语班、珠算班,很多家长觉得美育课是没用的。梅静把它看成一门人格养成课,她要点燃和浇灌孩子内心对美的发现能力。图为梅静在书院带着孩子们诵读《大学》。

为了支持书院运转,听松开设了收费的民宿。除了拿出自家的宅基地,梅静还发动周围的村民。邻居提供老房子,她的团队负责设计翻建,两边各掏一半的钱,听松获得部分房屋的使用权,一些村民还成为了书院的员工。图为梅静在一套民宿前与房子的主人交谈,商议去当地一位老师家拉一批捐赠的图书。

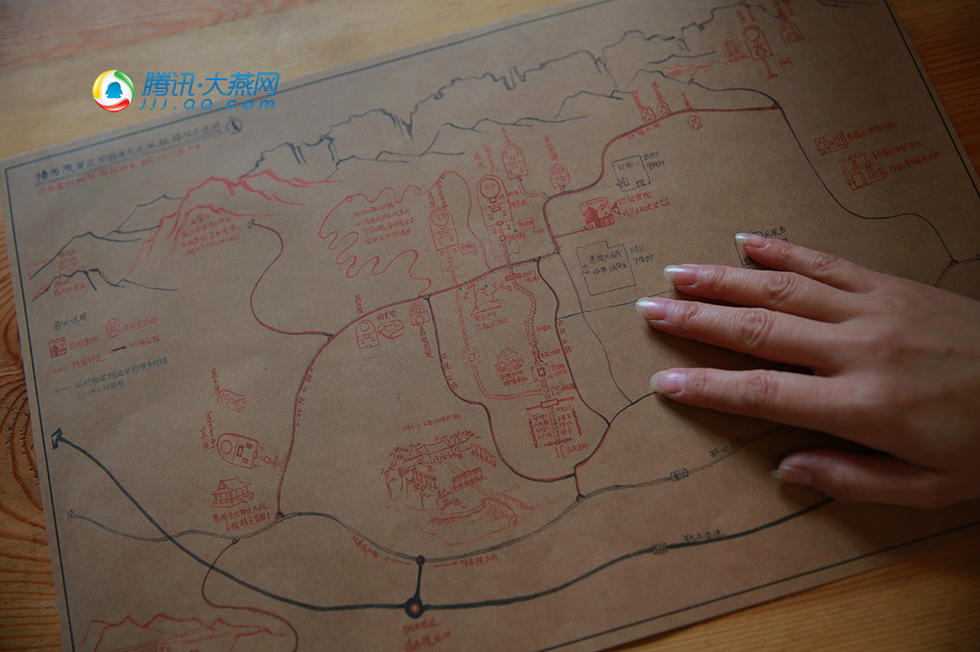

谈起两年前众筹书院的过程,梅静笑称自己很“业余”。她在朋友圈里问大家愿不愿意合伙建一个公益性质的书院,大家觉得项目不错纷纷参与,并交给她打理。没有任何工程经验的梅静,在创建过程中发现资金总是不够,只能不断说服大家增资,最后60多人众筹了200多万元建起了听松书院。图为每间民宿中,都有一张梅静为游客手绘的清西陵地图。

除了参与众筹的朋友,多数人不能理解梅静的做法,觉得一个清华硕士不在研究所搞科研,回乡办书院是大材小用。梅静坦言,自己以前确实是“大材大用”,她做了多年的全国传统村落、历史文化名镇村的考察调研,为住建部制定相关政策提供基础支持。她很感谢那段时间的工作,让她能有一个宏观的视角看待乡村建设。图为梅静在清西陵的一片树林中漫步,家乡清新的环境也是促使她回来的原因。

梅静觉得,国家不缺智囊、大学不缺论文,学科也不缺人才。但家乡一定缺少她这样的人,回来组建一个团队传播家乡文化,她把自己定义为一个先行者。她给清西陵做过两版规划,一直在想这里该如何发展,怎样深度呈现守陵村落,让公众觉得清西陵是有历史积淀的。图为梅静向当地非遗传承人白玉仁取经,白先生常年在西陵讲历史故事。

如果说梅静办书院是为了理想,丈夫小伟开文创公司就是支持她的理想。他们认为文创产业凝聚智慧、传播文化,也能给愿意回乡发展的青年提供一个不错的平台。图为梅静和丈夫在文创公司展厅内看崖柏艺术品。

这家文创公司主打易县特色的崖柏、砚石等产品。如“松果儿砚”是把制砚文化与崖柏木雕相结合,制成一款形如松塔的新文房用品。公司营业额逐年增长,也为书院运转提供了有力支持。图为梅静和木匠师傅讨论制作一款手机托架。

身为两个孩子的母亲,梅静也跟其他妈妈一样,操心子女的教育。两年前回乡时,大女儿溪溪到了上幼儿园的年龄,但村里的教育水平无法满足梅静的要求。还有几个跟她一样从北京等大城市回来的妈妈,也面临同样的问题。她们“撺掇”梅静在书院里开了一个幼教互助组织,“听松妈咪帮”就此诞生。图为梅静抱着女儿溪溪在书院听课。

现在“听松妈咪帮”有3位老师、7名学生,每人的学费是1600元/月,虽然远高于村里幼儿园的收费,但这些妈妈们认为是值得的。孩子们每天大部分时间在户外活动,梅静带着他们去清西陵,到松林里捉迷藏,在书院前的田地里种菜。图为孩子在老房改造的活动室里玩儿玩具。

梅静的家里养了一只小狍子,她希望孩子能多接触动物和大自然。

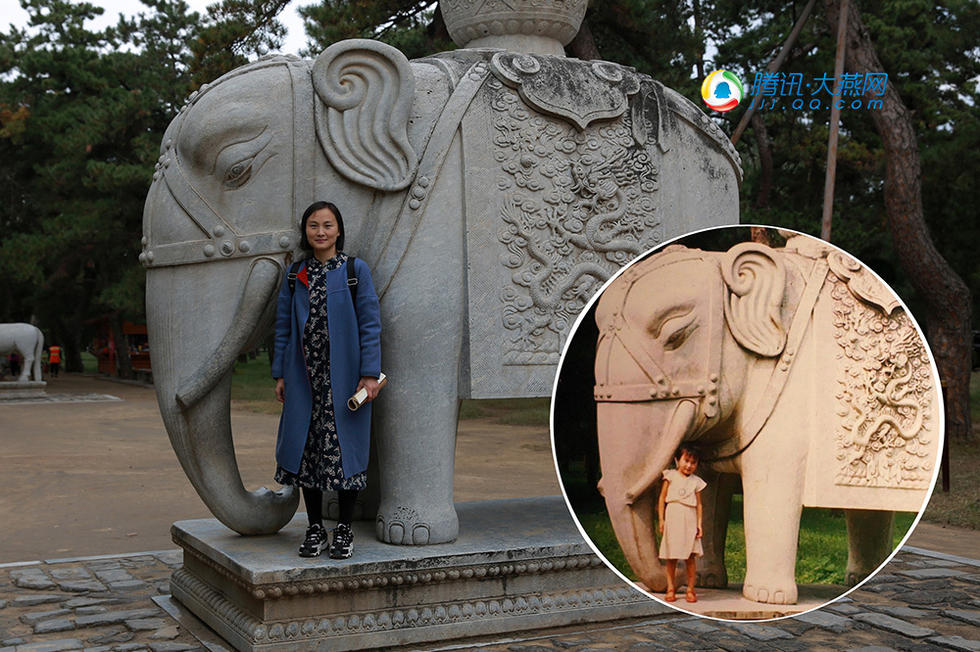

与女儿生在北京不同,梅静从小在清西陵长大。梅姓在当地是大姓,先祖在雍正年间从北京迁过来,是泰陵内务府二品的守陵官员,到梅静是第九代。她的父辈做陵寝修缮,还修过故宫、颐和园、承德外八庙。从守陵、修陵到传播清西陵文化,家族传承到梅静这一代,“守陵人”的意义不断变化。图为梅静在泰陵石像生前,拍下一张与童年同样角度的照片。

经过两年时间,书院从创建之初的入不敷出,到现在终于实现“正运转”,达到收支平衡略有盈余。预期明年收入还会增长,将主要用于购买图书等支出。图为梅静在哥哥家的工地查看翻建情况,由她设计的新房,规制、风格遵照清西陵的传统,与隔壁的听松书院保持一致。

因为女儿的户口在北京,后年梅静就要陪孩子到北京上小学,每周还会回来处理书院的事务,在北京也方便发展志愿者来书院参与公共课程。她相信随着书院运转越来越好,公众的质疑声会渐渐消去,大家终会理解她回乡办书院的初衷。