“键盘侠”是质疑网络发言最流行的词之一。流行到什么程度呢?许多人因此对网络讨论已经不信任,而辱骂谩骂、人身攻击、隐私侵犯等语言暴力,也加剧了紧张和焦虑。

自然,很难将之完全归因于互联网的技术罪恶,因为即便是在线下现实生活中,聊天或讨论等面对面交流未必就更真诚,没有“键盘侠”,可能也有本质一样的“嘴巴侠”。

不管是线上,还是线下,或许说到底还是我们尚未真正懂得怎样与陌生人相处的公共生活。

然而,抛开“水军”等虚假用户不说,这并非是否认网络发言中的朴素正义。比如本文作者回顾他20年上网史,就说了这么一句:“不要低估了网民对社会真相的认知,更不要低估了他们对社会公平的尊重。”他是中国第一批“网民”,而1998年,是他上网的第一年。

在中国互联网史上,1998年颇不平凡。

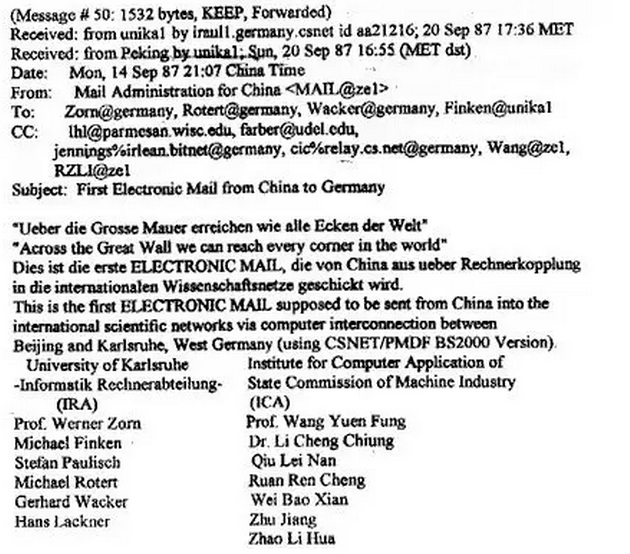

1987年9月14日,中国向世界发出第一封电子邮件:Across the Great Wall we can reach every corner in the world(越过长城,走向世界);1994年4月20日,中国通过一条64K的国际专线,全功能接入国际互联网。中国互联网时代从此开启。然而,中国互联网元年通常还被认为是1997年或1998年。因为直到此时,随着中国电信推出了价格较为低廉的163网和169网,以及腾讯、搜狐等互联网企业的创立,“寻常百家”才渐渐进入互联网生活。

1998-2005:论坛BBS

“鼠标握在手中”

我很早就坐在了电脑前,但真正成为网民,时间要晚一些。1997年春节后,我到合肥一家广告公司兼职,负责策划部,发现平面设计流程变了。90年代初,我做平面设计,需画出草图,找好图像素材,由技师植字、贴版、扫描,才能制出印刷用的菲林。没想到几年后,这些复杂的流程,苹果电脑均能一键解决。从那以后,我常坐在设计师背后,指手画脚地做平面设计。诗人也得谋生。

瀛海威时代,我只隐约听电脑高手,说起过网络,印象已淡。苹果电脑那时还不能上网。等到PC机也可做设计的1998年,我才开始上网。当时上网,属高消费,网费和电话费,加起来需10多元一小时。网速极慢,拔号等半天,打开一个网页又得等很久。只能偶尔上网,看看新浪、搜狐的新闻资讯,电子邮件因不普及,用得也少。在我眼中,网络不过是纸质媒体的电子化。1999年,我学会了五笔字型。2000年,我买了第一台手提电脑,IBM-ThinkPad 600-2645,花了1万多元,算一个大数字。我用电脑录入诗稿,用它看新闻,发电子邮件,但仍称不上一个网民。

2001年4月,受诗人简宁邀请,我到北京做出版。那个出版公司,莫言、邹静之等都是股东,我做执行主编。刚来事情不多,朋友也不多,很快沉迷到网络之中。当时流行论坛,记得5、6月间,我穿梭于各大诗歌论坛,用各种网名发诗或发评论。每天除睡觉的几个小时,几乎全挂在网上,结识了各地的很多诗人。同事有时和我说话,我都得反应一下,才能回到现实中。那年6月,我写过一首诗《鼠标握在手中》记录了我当时的状态:“鼠标握在手中/它不顾一切地把你拖开/把你从烧糊的鲤鱼边拖开/把你从沸腾的水壶旁拖开/把你从浸泡了七天的衣裤中拖开//自由现在开始/可以像囚徒那样自由:/在心中坐着,一亩一亩地/买进自己的土地/我咀嚼着他们递来的面包//闪着荧光的一天又降临了/耐心是一种更深的孤独/它要托起这颗苍白的头颅”。

这种痴迷状态,持续了两个多月,我就挣脱出来了,回到纸的出版世界。不过在这种痴迷中,我理解了互联网,世界在我眼中发生了变化。我虽然在做出版,却强烈地感受到,一个静态的、单向的印刷品世界,正被一个动态的、多序的、无边界的网络世界取代。你在其中,可以不带任何偏见地发现属于自己的领地,可以不经引导地学习,无论朝向什么方向,它都以一种开放的姿态迎接你。这种开放性,不仅能解放人心,也会重新书写一个社会的规则。那时我就相信,未来所有惊奇都会来自这三个字:互联网。我在论坛虽不再活跃,但自此,网络成为我日常生活不可或缺的一部分。

2006-2008:博客

“不要低估了网民对社会公平的尊重”

2006年10月,新浪博客主编高晓岩请我吃饭,邀请我到新浪开博客。当年我是合德堂公司的总编,主编过一些文学与学术丛书,正在筹办一份新文学丛刊《反正》,这个名字是诗人北岛取的。此时,我已深感互联网对文学的冲击,想用杂志来展示这种正在发生的文学变革。它想寻找不愿背叛作者亲历遭遇的质朴文本,它想呈现质朴文本中白话文丰富的言说功能,它想改变文学的型态,以消化网络上涌现的大量非文学文本。它甚至构想过作者以隐名的方式发表文章,恢复人类早期修书者无名的传统,以清洗附着于文学中的作者身份意识。它也试图变革旧的文学分类法,在我构想的丛刊中,按文本的内在属性,将文本分为七类:先知文本、陈述文本、寓言文本、证词文本、目击文本、情态文本、互动文本,来展现互联网对文本型态的改变。

高晓岩听了我的构想,看了我写的发刊词,非常兴奋,要我把这篇发刊词发上新浪博客,把丛刊也办在网上。我犹豫了两天,10月24日上午,我对发刊词做了一些修改,发在了刚开的新浪博客上,文章的标题叫《文学死了!一个互动的文本时代来了!》。当时新浪网在推广博客,文章发出后,所有频道的首页都在推广这篇文章,一石激起千层浪,当天就出现大量讨论的跟帖和文章。

五天后,新浪博客又以“叶匡政投下2006中国文坛重磅炸弹:文学已死!中国现代文学从2006年已不复存在”为题,在首页头条隆重推出专题。有评论家将“文学死了”一文的发表,称为“新世纪标志性的文化事件”。

这篇文章从某种程度上,改变了我的命运。过去我是个诗人,即使发表评论,也多是针对诗歌和文学。从此文开始,我进入了我的博客时代,除了新浪,在搜狐、博客中国、凤凰网、网易都开设了博客,发表的也多是对社会话题和时事的评论。不像过去只参加诗会或笔会,参加的活动也大多与社会事件有关。

对“贾君鹏”“犀利哥”一类的很多网络热点事件,我都有过评论。人们常把这些事件视为娱乐时代的怪相,我倒不这么看。他们是无名大众为自己创造的代言人。如果它们无法与网民内心呼应,是不可能引爆网络的。这些热点的网络事件,有对时尚的嘲讽,有对名人文化的不屑,更有对自己逼仄生存与精神空间的控诉。那些蜗居的蚁族、那些城市的边缘人,正是从这些热点事件中,找到了自己的心灵共鸣。人人都知道背后还有一只巨大的手,在推动这一切,但人人都佯装不知。他们只是默默地围上来,残忍而幸灾乐祸地围观着。有时是围观一个看似卑微的人物,有时是围观一句看似通俗的语录,其实他们在围观自己悲凉的内心。人们愿意献身,被一个句话被一个人绑架。这种抗议虽然显得荒诞,却直指社会的真实。不要低估了网民对社会真相的认知,更不要低估了他们对社会公平的尊重,那看似戏谑的文字中,隐藏了最深的无奈与绝望。网民们正是通过一次次的“反讽”和“戏谑”,让很多事件变成了这个时代“带泪的喜剧”。

2009-至今:微博与微信

“我最怀念的还是微博时代”

新浪微博上线时,我已是资深网民,也是第一批入驻者。记得微博主编窝窝给我打电话时,我在贵州的千户苗寨游玩,那天是2009年8月29日。她要我发几条微博,就算正式开通了。我当时在风雨亭上,便写了一条:“坐在贵州西江一座很大的风雨亭中,很多苗族老人坐着闲聊,吹着山风,根本不知道何为微博。想来微博也是想建成网络世界的风雨亭,只是不知道能经历怎样的风雨。”查了查微博,那天竟一下写了19条微博,如“这条围脖是粉红的、娇柔的,挡住了呐喊的喉结的。”“房价在追着民怨暴涨……”还有一些,如今已无法引用。

早期新浪微博被人们认为是“微博(围观)改变中国”。

诗人的直觉还是不错的,这些微博在某种程度上预言了微博在此后数年的命运。如果说博客改变了我的职业,微博改变的是我的朋友圈。在博客时代,我的朋友还多是诗人、作家和媒体人,到了微博时代,我的朋友圈扩大了很多,朋友中有法学家、社会学家、律师等各行各业的人,他们有一个共同的特征,就是关心中国社会。在博客时代,我很少读别人的博客,主要以写为主,但到微博时代,我更多的是在阅读、转发和评论。微博时代的大多数社会热点事件,我都参与了评论,哪怕有时只是几个字的态度。那些年,常有带着血泪的事件震动我,那一刻我会忘记自己是个诗人,激愤地使用各种词语表达观点。微博使信息像流沙、也像湍急的河水,旧的信息很快就被新的信息抹平了。它张开又闭合,似乎很快便消化掉了一切,但社会却在稍稍地进步。

有人用“微革命”来形容这场传播的变革。微博和传统媒体和网站完全不同,它取消了对信息专门的采写和编辑者,没有对信息的分类和整合。整个微博世界就像一张人和信息相互交织的大网,里面实时更新着各种碎片化的文字、图像。每个人身处其中,即是独立的信息源可发布信息,也是一个传播中心,同时还是一个接受者。谁也无法决定,哪一条信息传播得最广最远,它是由参与者根据各自的判断共同决定的。一条信息在传播中,接受者可随时附加评论或对信息进行修正,成为新的传播中心,直到一条信息变成一个信息群。

直到今天,我仍认为,微博真正实现了去中心化的互动选择。虽然名人因现实中的影响力,会在微博传播中占有一定优势,但他如没有应对公共言论环境的技巧,也比普通人更易成为网友攻击的对象。像唐骏和周立波,都因在微博中的表现,遭到众多网友批评,都曾停止过微博。相对来说,普通人言论要比名人自由得多,说话的随意度也更大。从这个角度看,微博言论权利相对还是均等的,至少在订阅者网页上,没有主次之分,对信息字数的限制也是同样的。微博它不仅对传统的信息传播方式提出了挑战,也使人们在获取信息和展示自己的权利上变得更平等。

微博另一个重要功能,是打破了信息传播的时空局限。微博时代,每个人都可能成为新闻的首发者。一个显而易见的事实是,微博使网络变得更开放与多边,这种像魔方般的结构方式,完全打破了传统媒体线性、逻辑、有界的概念。在这里信息的更新,是以讨论和互动的方式来完成的,真正实现了信息与社交关系的高度整合。

民众之间也在藉此平台,围绕着现实形成自己的社会认知与共识。人们不仅从这场微革命中体会到一种社会参与的现场感,也因不同的权利诉求和议题,通过相互的表达和辩论,形成了一种新的社会组织方式,从而形成很多价值共识稳定的社会群体。直到今天,我最怀念的还是微博时代。然而,时代并不以我的喜好而向前走。互联网还是进入了微信时代,人们从大社会退守到了朋友圈。

2014年5月,一直对微信有些排斥的我,在酒局上答应与朋友(李辉、韩浩月、绿茶、潘采夫、武云溥——编者注)一起开了微信公号。自此,我算勉强进入了微信时代。这是一个喝了6年多的酒局,几乎每月一聚。公众号几乎天天更新,每人一周一篇,一直坚持到今天。2015年10月,中信出版社以公众号的文章为基础,编了一套“醉醒客”丛书,一人一本。

转眼我成为网民也有20年了。如果要我用一句话,概括这些年网络给我的感受,大概我能说的也就这10个字:醉能同其乐,醒能著以文。作为一名网络醉醒客,只是醉的时候越来越多,醒的时候越来越少了。过去读李白诗句“但愿长醉不复醒”,感触不深,这几年倒真的懂了。