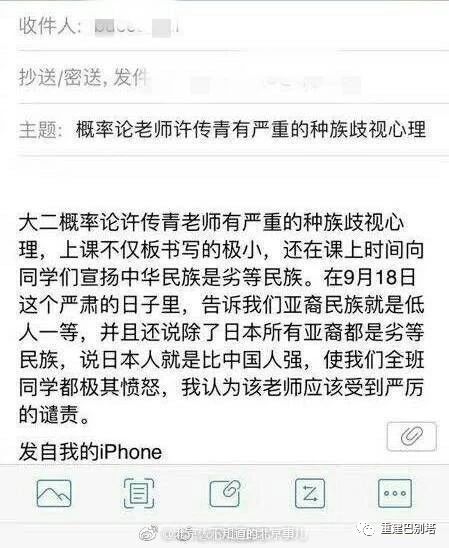

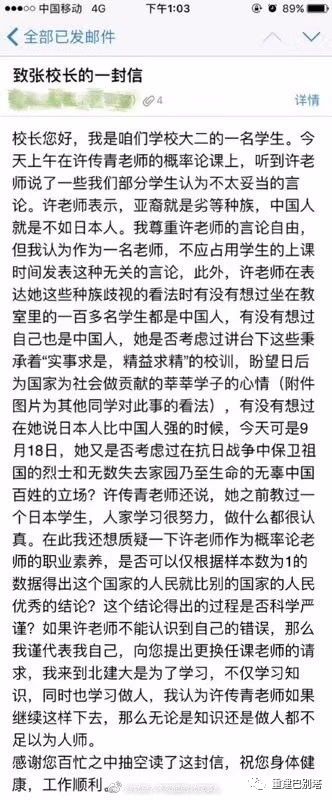

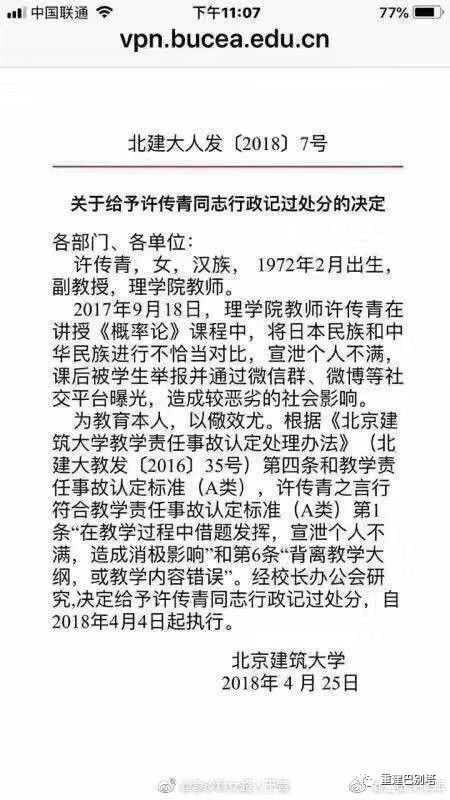

北京建筑大学的许传青老师终于发声澄清了前不久流传在网络上的一份处分决定。如下图,这份决定中,因为教授《概率论》的许老师将日本与中国做了所谓的“不恰当”的对比,因而被学校行政认定为A类教学事故,并予以行政记过处分。

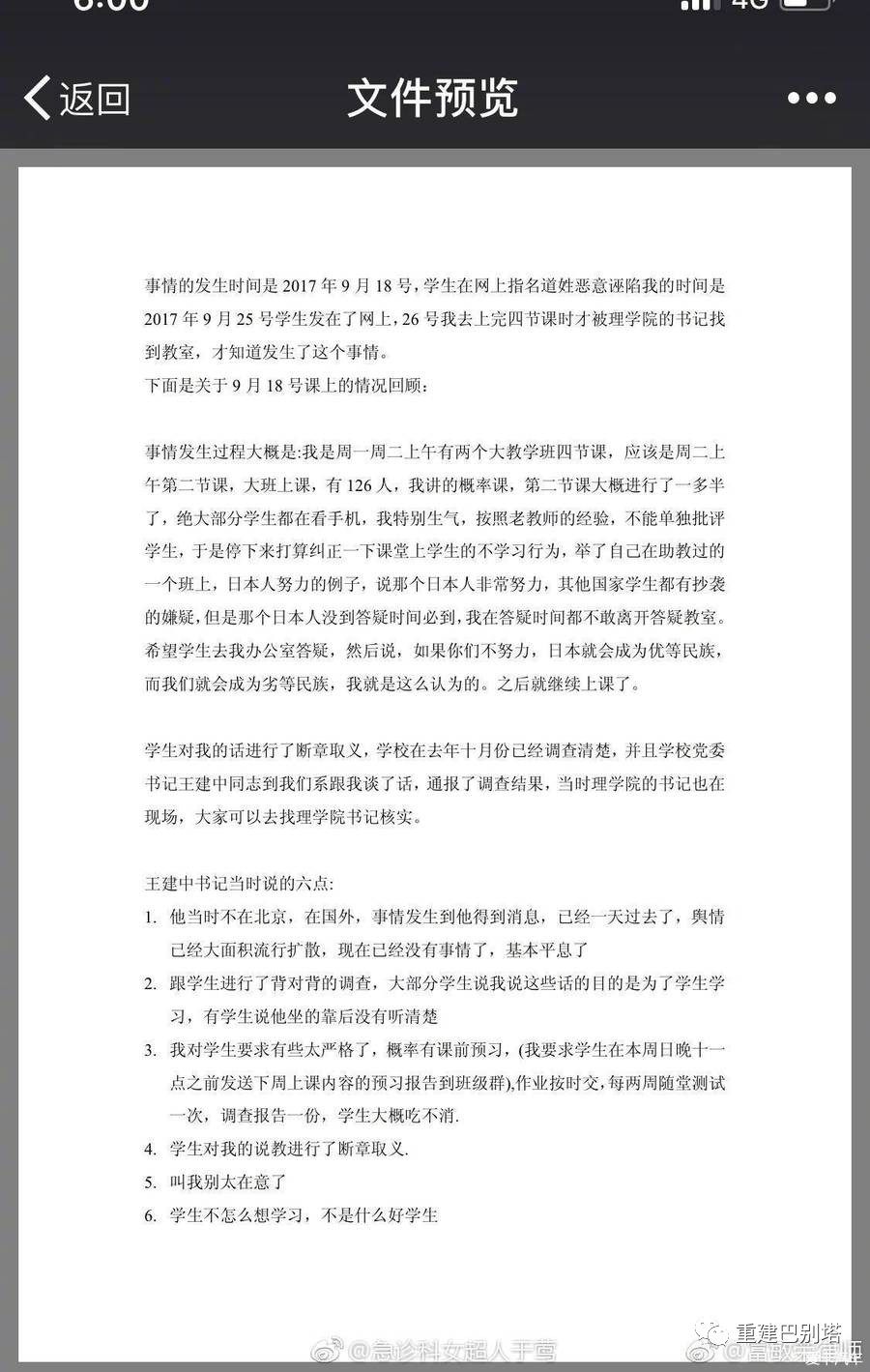

许老师的澄清还原了事情的原委,因为学生上课不认真,大多在看手机,因此作为授课老师就举了一位日本学生学习十分认真,每次答疑必到,甚至给老师都带来压力的例子,试图以此来激励那些吊儿郎当、不以为然的学生。过程中,许老师用虚拟语气来警醒学生:如果你们不努力,日本就会成为优等民族,而我们会成为劣等民族。

就这么一个本来极为正常的教学举例,然后就被成为A类教学事故,并受到学校行政的记过处分。

中美贸易战未止,中国股市令人失望。风声雨声读书声,家事国事天下事。读不得,思不得,说不得,甚至关心不得?

这一波被处分乃至双开的大学老师,从北师大的梁惠王到中南财经政法大学的瞿橘红,再到北京建筑大学的许传青,基本都是和时政完全不搭界的古代汉语、概率论等纯学术领域,当事人也基本是不算太关心政治的大学教授。是一种什么样的传统,让大学讲坛成为风险场域,为什么探索真理之地变成了告密者狩猎场?

不过,我不想讨论时政问题,还是说一点学术之事吧。

1944年一个德国士兵回家探亲时,有一天他私下里向妻子说了一些对希特勒及纳粹党其他领导人的不满。他刚刚离开,他的妻子因为他长期离家服兵役期间已投向另一个男子的怀抱并想除掉她的丈夫,就把他的言论报告给了当地的纳粹党头目。

纳粹法院根据1938年纳粹政府发布的特别法令和1934年发布的《禁止恶意攻击政府和党与保护党统一法》,判定这名士兵犯有发表煽动性言论罪和危害帝国国防力量罪,处以死刑。经过短时期的囚禁后,他未被处死,被改判为在东部前线服役。

纳粹政权倒台后,那个妻子因为设法使其丈夫遭到囚禁而被送上法庭。她的抗辩理由是:据当时有效的法律她丈夫对她所说的关于希特勒及纳粹党的言语已构成犯罪。因此当她告发她丈夫时她仅仅是使一个罪犯归案受审。

这个案件以及类似的一系列案件,使得第二次世界大战后针对战争问题的审判在法律和道德上陷入了一个困境。如果严格坚持“法律就是法律”的观点,那么类似告密者这样的人就不能得到法律的惩罚。如果要惩罚这些人,似乎缺乏足够的法律依据,因为他们并没有违背当时的法律。

在战后德国重建过程中,迫切需要解决大量类似案件,如何处理这些案件不仅是在解决一个社会问题而且意味着对法律原则和道德原则的重建,尤其是如何区别新政府的法律原则与纳粹政府的法律原则不同,从而增加了问题的复杂性。无论是采取“恶法非法”的立场,还是采取“恶法亦法”的立场,无论是基于“人性复仇本性的刑法”进行惩罚,还是“让过去成为过去”的宽容,都无法回避由此带来的困境。

面对这些困境,自然法学派给出的观点是“恶法非法”。

1949年辞世的古斯塔夫·拉德布鲁赫(Gustav Radbruch, 1878-1949)是德国法学界最后一位古典大师式的人物。拉德布鲁赫认为“这些案件不应该通过引入溯及既往的法规来解决,而只应诉诸对‘法无明文不为罪'(nulla poena sine lege)原则的正当尊重来解决”,他主张以尽可能维护法的安定性的方式来裁决这些案件,而不是普适性地否决纳粹法的效力。 在1946年以后拉氏发表的其他文章中,他都严格限定了公式的适用范围,强调法的安定性是首要价值,只有在非常特殊的情形下(12年纳粹统治造成的合法罪恶或者与此类似的独特情形下),安定性才应该让位于正义。

拉氏谈到了他对法价值的基本立场。首先,法拥有自身内蕴的价值:法的安定性,“有法总是还好于无法,因为它至少还产生了法的安定性。”“但法的安定性不是法必须实现的唯一的价值,也不是决定性的价值”,除此之外,法还拥有另外两项价值:合目的性与正义。在这个价值序列中,“我们把为公共利益的法的合目的性放在最后的位置上。绝对不是所有‘对人民有利的东西’都是法,而是说凡属法的东西,凡是产生法的安定性和追求正义的东西,最终都是对人民有利的。法的安定性,是任何实在法由于其实在性而拥有的特性,它在合目的性与正义之间占有颇受注目的居中地位:它一方面是为公共利益所要求的,但另一方面也为正义所要求。”[[德]古斯塔夫·拉德布鲁赫.法律智慧警句集.舒国滢[C].北京:中国法制出版社,2001]

根据拉氏对法价值的多元立场,正义、安定性与合目的性这三种法律价值是法理念的三个不同作用方向,它们之间可能发生冲突。当纳粹法因为缺失正义的价值追求时,正义就与法的安定性价值发生了冲突,为了解决这一冲突,拉氏提出了这样的解决方案:“正义与法的安定性之间的冲突可能可以这样妥善解决:通过法令和国家权力来保障的实在法是具有优先地位的,即便其在内容上是不正义的、不合目的性的;除非当实在法与正义之矛盾达到如此不能容忍的程度,以至于法律已经成为‘非正当法’(false law,unrichtiges Recht)时,法律才必须向正义屈服。在法律的不法与虽内容不正当但仍属有效的法律这两种情况之间划出一条截然分明的界限,是不可能的,但最大限度明晰地做出另外一种划界还是有可能的:凡正义根本不被追求的地方,凡构成正义之核心的平等在实在法制定过程中有意地不被承认的地方,法律不仅仅是‘非正当法’,它甚至根本上就缺乏法的性质。”这就是所谓的“拉德布鲁赫公式”。

由此可见,拉氏提出拉德布鲁赫公式的第一重主旨是为战国德国法院及其它司法机构否决纳粹法效力的裁决提供法哲学依据和法律论证基础。

研究者们指出,拉德布鲁赫公式可以分解为两个子公式:

拉德布鲁赫第一公式:当实在法同正义的矛盾达到了“不能容忍的程度”时,以至于法律已经成为“非正当法”时,实在法就失去了它的法律有效性。阿列克西教授将第一公式称为“不可容忍性公式”(intolerability formula),也有研究者将其称为“非正当法公式”。在第一公式中,拉氏并没有直接结论“恶法非法”,而只是主张在不可容忍的极端情形下实在法会失去自己的效力。

拉德布鲁赫第二公式:凡正义根本不被追求的地方,凡构成正义之核心的平等在实在法制定过程中有意地不被承认的地方,法律不仅仅是’非正当法‘,它甚至根本上就缺乏法的性质。阿列克西教授将第二公式称为“否定公式”(disavowal formula),也有研究者将其称为“丧失法资格公式”。在第二公式中,拉式才作出了“恶法非法”的结论。

在迫切的形势下,德国法院采纳了自然法学派的观点,依据法律之外的道德原则进行了审判。在这个告密者案件中,德国法院援引了“良心”和“正义”之类的观念,认为“妻子向德国法院告发丈夫导致丈夫的自由被剥夺,虽然丈夫是被法院以违法的理由宣判的,但是,这种法律‘违背所有正常人的健全良知和正义观念’。”后来的许多案件都采用了这种推理方式,在有些案件中,法院明确宣布,“完全否认人格价值和尊严的法律不能被看作是法”。

面对这些判决,人们欢呼雀跃,赞颂这是自然法学派的胜利。那么,法律实证法学派是否就这样甘心拜倒在自然法学派之下呢?当然没有这么简单,否则几千年来自然法学派与实证法学派之争就将在告密者案件的解决中尘埃落定。以哈特为代表的法律实证法学派对自然法学派的解决路径进行了一系列的反击。 1958年,哈特在《哈佛法律评论》上发表了《实证主义和法律与道德的分离》一文,其中对告密者案件提出了实证主义的解决方案,并认为拉德布鲁赫在战后发生了从实证主义向自然法的转向。

在以哈特为代表的法律实证主义学派看来,在实在法之上根本不存在超越于法律的永恒的道德原则,因此他们反对诉诸实际上并不存在的自然法来解决“告密者困境”。他们认为在此之外,我们面临着两种选择“其一是免除对该女子的惩罚,人们可能认为这样做是件坏事。其二是惩罚该女子,这时,人们必须面对适用溯及力的法律的事实。”如果我们要用后一种方式的话,那么“我们必须充分意识到,在以这种方式实现惩罚的过程中,我们所付出的代价,尽管溯及既往的刑事立法或惩罚是邪恶的,但当将其公开适用于案件中,至少体现了坦率的美德。我们必须明白,当惩罚该女子时,我们只是在两个邪恶中选择其一:要么使该女子免受惩罚,要么放弃法不溯及既往这一为大多数法律制度所接受的珍贵法律原则。我们从伦理学上学到的知识是:解决道德难题的办法便是不要隐藏它。当生活迫使我们在两害之中取其轻者时,我们必须明确难题究竟是什么?不道德的东西在其有限程度上不可能是法律或不可能是合法,适用这一原则之弊端在于:它将会掩盖我们所面对的问题的真正本质,从而鼓励浪漫的乐观主义,认为所有我们珍视的价值终将在单一的体系中融洽相处,而任何一种价值不会因调和另一种价值而被牺牲或损伤。”[(英)哈特著,翟小波译,强世功校.实证主义和法律与道德的分离[J].环球法津评论,2001(02):182-192. ]

由此可见,哈特对自然法学派的解决路径提出了两点批判:第一,自然法学派掩盖了问题的本质,没有揭示我们所要面对的是两害相权取其轻的问题;第二,自然法学派认为存在永恒的道德原则以评价实在法是否是法,但是哈特认为这种永恒的道德原则根本不存在,只有各种道德之间的冲突,因此无法以一种道德标准来评价实在法,更不能以实在法不符合道德标准而否认其是法律。在此基础上,哈特提出了自己的解决路径。

“我们可以说,这些法律是法律,但是他们太邪恶了,以致于不能被遵守。这是一个人人都能理解的道德谴责,它直接而明显地唤起了人们的道德敏感。相反,如果我们将反对的理由表述为,这些邪恶的东西不是法律。这种主张是许多人无法相信的,如果他们迫不得已而对此事做认真的思考,那么,在接受这一观点之前,便会有一大堆的哲学争议所困扰。”[(英)哈特著,翟小波译,强世功校.实证主义和法律与道德的分离[J].环球法津评论,2001(02):182-192. ]

这表明法律实证主义并不是诉诸深奥的哲学问题来解决法律与道德的冲突问题,而是以可操作的方式教导人们如何不服从在道德意义上恶的法律,它既肯定了法律本身的存在,又从道德的立场上来抵制这样的法律,从而兼顾了道德与法律,而不是像拉德布鲁赫和富勒的自然法那样直接否定法律本身。在此意义上,哈特为我们面临忠于法律和捍卫道德之间的困境提供了可行的路径:当法律实证主义主张“法律就是法律”的时候,它所指的法律仅仅是作为社会现象有待于分析和认识的法律,并没有说我们只能严格遵守法律而没有别的出路,相反,它坚信对法律进行自由批评这种行动的可能。当我们认为一种法律太险恶了,以致于不应当被遵守时,我们具有一种道德义务来捍卫我们的道德,并不惜以受到法律惩罚的风险为代价。

从上述论述中,我们可以看到自然法学派与法律实证主义学派在“告密者困境”的解决上结论是一致的――恶法不被遵守。两者唯一的区别在于:自然法学派以永恒的道德原则判定实在法太邪恶,从而否认该实在法是法,所以没有任何法律效力,不需被遵守;实证法学派以一种道德义务来拒绝遵守在道德上看来是邪恶的实在法,但该实在法仍是法律,只是道德义务要求公民不遵守。之所以产生这样的区别,关键在于两大学派在法律与道德关系问题上存在不同见解。

“法律与道德分离”的观点可能与我们日常的观点相背,也因此遭到了很多人的反对。这些对法律与道德分离论的批判很大程度就是来自历史事实或常识的观点,认为法律的发展在很大程度上受道德的影响,因此,主张法律与道德的分离是错误的,不符合法律发展的现实状况。事实上,坚持法律与道德区分的法学家从来不会否认在历史上道德对法律的影响,无论是英国的边沁、奥斯丁和哈特,还是美国的霍姆斯和格林,这一点上与他们的批评者的观点是一致的。哈特认为,边沁和奥斯丁这样的功利主义者都认为法律与道德之间具有交叉领域:

“他们从来不否认,法律制度的发展受到道德观念强有力的影响,他们把这看作是历史事实;反过来说,法律也深刻影响了道德标准或原则。事实上,要探寻这种历史上的因果关系非常困难,但是,边沁肯定乐于承认这种关系的存在。”

既然法律实证主义者承认在法律的历史或现实生活中,法律与道德之间具有不可分割的关系,那么他们主张的分离论,究竟为何意呢?在哈特看来,边沁和奥斯丁所要说明的是:

“在缺乏宪法和法律明确规定的情况下,我们不能仅仅因为一个规则违背了道德标准而否认它是一个法律规则;相反,也不应因为一个规则在道德上是令人向往的,便认为它是一个法律规则。”

由此可见,哈特是在“社会的/阐释的”意义上承认法律与道德的相关性,而在“逻辑的/假设的”意义上坚持法律与道德的分离。边沁、奥斯丁乃至哈特所说的法律与道德的分离与我们常识意义上所理解的法律与道德的一致性完全是两个层次上的问题,实际上是两种看待法律的方法论或认识视角。

从规范角度考察两者在概念上的逻辑关系的法律分析科学方法论,是建立在“应然”与“实然”之间的区分之上。正是这种方法论上的区分使得各种各样的不同主张分享了一个共同的方法论基础:将“法律应当是什么”与“法律实际上是什么”区分开来,法律实证主义研究的是“实际上是什么的法律”。正是在此意义上,法律实证主义主张法律与道德的分离,从而把法的理论与政治、哲学和社会学分开来,确立了独立的法律概念或范畴。在法律实证主义的眼中,法律与道德是两个并行的社会规范。

此外,也是更为重要的方面,哈特之所以强调法律与道德的分离是为了避免以道德的名义强迫法律执行某种道德而形成暴虐。比如他在与福德林的论战中,就坚决反对以公共道德的名义来惩罚同性恋和妓女。因为在他看来,道德是相互冲突的,即使是正义这样的道德标准,在不同的时代其具体内容是不同的。比如,我们现在认为奴隶制是不正义的,但是,在亚里士多德的时代,就是正义的,更何况正义可能和其他的社会道德价值是相互矛盾的。因此,我们不能以一种永恒的自然法来评价实在法并否认其是法律。故在“告密者的困境”中,法律实证主义学派否认永恒道德原则的存在,认为“恶法亦法”但有一种道德的义务促使人们不遵守这种恶法。