找回代际视角:中国大都市的住房分异

范晓光 吕鹏

摘要:既有研究主要从市场转型和生命历程视角分析中国的住房不平等。以家庭为分析单位,从代际的视角,对“北上广特大城市居民生活状况调查”数据分析的结果表明:第一,代际地位累积优势显著影响住房产权的获得,并且这种累积优势效应随着住房市场化的推进而强化;第二,本地户籍和国有部门出身更有利于子代从福利房渠道获得住房,但对那些来自管理者家庭的子代而言,他们更可能得到父辈的支持,并拥有商品住房,而稳定的管理者却可以同时从两个渠道获得住房;第三,地位优势累积效应还在单位和户籍上存在内在异质性。以上发现将有助于进一步理解中国社会的住房不平等。

关键词:大都市;住房;优势累积;不平等;代际视角

中图分类号C912 文献标识码A 文章编号1672-7320(2018)06-0177-11

基金项目:中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院资助项目(2016);浙江省哲学社会科学规划“之江青年课题”(16ZJQN045YB)

一、问题的提出

住房是市场转型与不平等研究领域的重要议题[1](P179-201)[2](P150-171)。与欧美等西方发达的市场社会不尽相同,住房在中国、东欧等经历从再分配向市场转型的经济体中,具有独特的社会政治意涵。在再分配时期,国家对城市居民的住房分配具有绝对的支配权,人们的住房主要受到单位类型、行政级别和政治身份等先赋性因素的影响;而在市场化改革时期,福利性住房和经济适用房逐渐退出,商品性住房的投资属性不断强化。这种渐进式的“双轨制”[3](P23-41),已经成为中国财富不平等的主要原因之一,也是学术界重新审视市场转型的重要维度。

文献回溯表明,住房不平等的相关研究大致可以分为两类视角:一是市场转型视角。该视角着重讨论再分配机制和市场机制在居民住房获得中的作用,通过比较来揭示作为社会结构的市场转型何以影响中国社会的住房不平等。二是生命历程视角。它主要是将住房置于个体的生命历程中,对宏观的市场化改革和微观的个体/家庭行为进行综合分析,以弥补市场转型视角结构化解释的不足。

然而,不论是市场转型视角还是生命历程视角,多数实证研究直接以住房的产权所有者或租住者本人为分析对象。事实上,中国传统文化的家族式特征为子代购房成为父代家庭的应尽义务,城市子女在住房资源获得上的代际累积在住房市场化的中国日益凸显[4](P119-142)。在再分配时期,住房领域具有“再分配特权的商品化”特征;在住房改革阶段则体现出市场化机制和再分配机制的混合作用[1](P179-201)。在整个住房制度变迁的过程中,作为社会行动者的个体和家庭,这种“再分配”优势/劣势和“市场化”优势/劣势是如何在代际之间形成累积效应的,与社会不平等的关联如何,却难以从已有文献中获得较好的回答。在笔者看来,将市场转型和生命历程视角置于代际优势累积分析框架中,为进一步解读中国市场化阶段的住房差异提供了新的可能。然而,在为数不多的相关文献中,主要存在以下三点不足:第一,代际累积优势主要集中于资源传递维度,而缺乏对地位继承的考察;第二,制度结构分析以父代的职业和单位为主,未能将户籍纳入进来,也未将父子两代的地位结合起来分析;第三,代际累积优势不同维度之间的关联未能被厘清。

针对以上不足,本文将优势累积操作化为职业、单位和户籍等三个维度,着重回答三个问题:其一,代际优势累积是否影响城市居民住房差异;其二,代际累积优势模式在不同群体间是否存在差异;其三,代际累积优势是否存在时期差异。本文将首先在对文献批评的基础上提出三组假设,然后呈现数据、变量和统计策略,再报告主要的经验发现,最后提出结论。

二、市场转型、累积优势与住房分异:理论及假设

市场转型是社会学家对由国家主导的“再分配”经济向市场经济过渡的概括。住房是再分配体制中非常重要的分配对象,其在市场化过程中越来越受到非国家力量的影响。正是在住房市场化的过程中,父子两代优势/劣势的累积很可能加速或扩大城市居民的住房分化。

(一)从市场转型理论说开去

自倪志伟基于塞勒尼等对社会主义国家社会分层动力的理论,利用厦门农村的调查资料,提出著名的市场转型论后,多数有关中国转型时期的不平等研究都在沿袭该理论视角。市场转型论的核心观点在于中国从再分配经济向市场经济过渡的过程中,市场的“直接生产者”从中获益,而掌握特权的“政治再分配者”则将失去优势,形成此消彼长的态势[5](P267-282)。针对该理论的效度,诸多研究展开了对经济转型社会后果的讨论,主要形成了权力维续论、权力衍生论等竞争性的理论;倪志伟对诸多批评做了积极回应[6](P23-56)。最近,亦有学者提出,之所以出现以上分歧,一个重要的原因在于利用收入来测量社会经济地位并不合适;当将住房替代收入后,市场转型理论再次得到了经验支持[7](P277-291)。笔者认为,如果说市场转型论是试图对经济转轨的结构变化影响个体生活机遇给予预测的话,其它竞争性理论则是通过添加“前提假定”后对该理论的扩展和细化,它们并没有撼动市场转型理论的基本框架。

本研究亦认为,社会经济地位不仅局限于收入,住房在再分配时期和市场时期都表现为稳定的“有价物”,它理应更符合市场转型理论的逻辑。在社会主义国家,住房市场大致经历了两个历史阶段:一是再分配阶段。该时期的住房采取与计划经济相适应的实物福利分配制度,单位在住房分配中发挥决定作用[8](P1-25)。由于房地产市场不复存在,住房的投资、建设和修缮等都由公共部门承担,住房多由单位或专门的住房管理机构分配给职工。城市居民很难从市场等渠道获取住房。在计划经济体制下,享有再分配权的干部精英不论是住房的面积还是质量都占据优势。二是住房私有化阶段。在该时期,政府改革住房分配制度,先通过提高公有住房房租至市场价格,而后允许城市居民以低廉的价格(补贴或折扣)从单位购买公共住房[9](P85-99)。经过改革,单位原则上不再建造福利住房,住房从实物分配转变为货币化,公有住房全面商品化基本实现。由于住房内部市场和外部市场的并存[10](P37-50),住房的私有化在普遍扩大城市居民家庭资产规模的同时,高收入、高社会地位的职工从中获利更大,反而强化了住房不平等[11](P101-117)。

至此,经过住房私有化改革,商品住房逐渐占据住房市场的绝对主导地位。不过,与东欧国家不同,中国的市场制度嵌入在政治权威结构之中,享有公共权力的人有可能利用自己控制的公有资产产权或市场准入原则,从体制外发展的商品房中获利[8](P1-25)。尽管根据2000年第五次人口普查和2005年的“小普查”的统计分析,中国公共部门租用房屋的比例从70%下降至40%,经历20多年改革,基本完成了城市住房体系的“重构”[11](P101-117),但是中国的住房市场仍呈现混合特征,即市场机制发挥主导作用的同时,非市场机制在弱化,其中的管制、单位和户籍机制仍在起作用[1](P179-201)。概言之,住房制度的双轨制仍然是中国住房市场化的重要特征。

然而,正如吴晓刚对制度主义的市场化转型研究所批评的那样,制度变迁直接导致了各社会位置获得回报的规则的变化,而对在这个过程中体现出新的分层秩序可能来源于机会结构的变动以及个体随后向不同社会位置的流动(“机会—流动”论)[12](P389-411)。值得注意的是,中国城市居民的住房获得,在不同的历史时期始终是制度结构和个体社会行动者的共同结果[13](P27-44)。在双轨制时期,购置房产从来不是简单的个体交易行为,而是一个家庭乃至几个(原生)家庭的集体行为。最近,有学者将住房置于父子两代人之中,提出父代利用非制度融资、房屋置换、馈赠等方式形塑其子代的住房分层[14](P117-140)。笔者认为,基于“机会—流动”论,以家庭为分析单位,从代际视角入手,有助于更好地把握双轨制时期中国城市居民的住房差异。

(二)累积优势与住房分异

累积优势解释社会不平等在社会学中有悠久的研究传统[15](P271-297)。该理论最早可追溯到默顿有关科学界的社会分层研究,又称马太效应[16](P56-63)。它主要是通过提高进入优势机会结构的概率来实现,因为优势者更有可能或者更早进入机会结构中进行优势累积。根据布劳—邓肯累积优势模式所强调的,个体因为具备某些特质而产生相应的优势或劣势,最终导致持续的社会不平等。近年来,该理论逐渐受到国内学者的重视[17](P57-81),有学者将此模式引入中国住房不平等研究[4](P119-142),提出代际优势/劣势累积的因果分析框架,以澄清累积过程中波动存在的理论不足。

在本研究中,代际累积优势是指某个人的家庭出身相对他人的优势(或不平等)和自身优势(或不平等)的叠加效应。如前文所述,市场要素和非市场要素是影响中国住房市场形成的制度基础。本研究认为,基于此的代际累积优势主要包括两种机制:其一,资源传递。父代的地位优势可以在市场转型的进程中获得更多的市场回报,通过实物支持、经济支持、居住支持等对子代住房提供帮助,使其在不动产购买的起始就处于相对优势位置,它是形塑年轻代住房产权的重要因素。这里的资源包括通过住房私有化得到的福利分房,也包括工资、奖金等收入。其二,地位继承。这主要是指优势地位的父代利用庇护、教育投入、户籍等努力保持子代优势地位,或者进一步实现向上地位流动。这种优势地位的“再生产”使得子代积累优势在住房市场上占得先机。概括而言,代际累积优势是先赋性因素和获致性因素混合作用的结果。因此,我们提出假设1:代际累积优势有助于住房产权的获得。

有学者基于对广州的个案分析,发现在住房的双轨制时期,父代利用居住支持在帮助子代等待单位分房上赢得时间优势,而无法决定其是否获得住房,但在市场化时期父代以经济支持为主,代际支持的优势/劣势对子代住房分异的影响更明显[4](P119-142)。笔者认为,同为一线城市的北京、上海和广州在住房市场化上很可能有许多共通之处,故提出假设2:代际累积优势在住房市场化时期更明显。

过去的40年,市场转型引起中国社会职业结构的重大调整。管理者除了来自党政机关、事业单位和国有企业等的党政干部外,非国有部门中高级管理者和部分私营企业主也跻身此列,他们都属于优势职业。不论在再分配阶段还是住房市场化阶段,该职业获得房改房、单位集资房和经济适用房等都具有明显优势[11](P101-117)。同时,有限的商品房市场使先富者购买住房成为可能;在市场化时期,部分权力精英仍然具备较强的寻租能力,从住房市场牟取利益[18](P101-114),至于那些在市场中打拼的管理者,他们更有能力占有较高品质的商品住房。由此,对那些来自管理者家庭的子代而言,他们更可能得到父辈的支持,并获得商品住房,但稳定的管理者很可能在两个渠道上都有优势。因此本文提出假设3.1:管理者出身有利于从商品房渠道获取住房。

另外,家庭背景始终是影响中国民众地位获得的重要因素。按照代际累积优势的第二个机制,国有部门出身的子代进入国有部门的可能性更大,进而从福利房渠道获得住房。同时,中国的户籍具有天然的继承性,包括经济适用房、房改房等住房优惠政策都仅对户籍人口开放,因此,本地户籍居民比其他居民更可能从福利渠道获取住房。因此我们提出假设3.2:国有部门和本地户籍出身都有利于从福利房渠道获取住房。

市场制度的建立和完善使得中国越来越走向绩效社会。但是,不同类型的组织之间存在明显差异,国有部门采取的是有限绩效主义,一般弱于外资、私营企业等市场部门[19](P435-463)。管理者父代更有机会以低廉的价格从国有部门获得住房,或者更早地拥有商品住房,他们的资产在一波又一波的房价上涨中实现倍增,通过变现的方式支持那些身处有限绩效工作部门的子代购买商品房。对非国有部门的子代来说,他们在经济能力上的差异更大,优势家庭出身的影响未必会强。同时,笔者认为户籍维度也存在类似的模式。此外,对非本地居民而言,他们的职业地位总体上不如本地居民。如果其父代来自国有部门,或有本地户籍,累积优势在这些居民中就更为明显。因此本文提出假设4.1:管理者出身的累积效应对国有部门的子代/本地子代更有优势;假设4.2:本地户籍出身对非国有部门的子代更有优势;假设4.3:国有部门对非本地子代更有优势。

三、研究数据、变量与统计方法

由于住房市场化更多是在中国城镇范畴而言的,在北京、上海和广州等大城市更为凸显。本研究以“特大城市居民生活状况”调查资料为分析对象,试图讨论累积优势对居民住房分异的影响。为了确保结果的稳健性,笔者还尝试用多种的统计方法进行检验。

(一)数据来源与处理

本次研究的数据来源于上海大学上海社会科学调查中心于2014年11月至2015年10月在北京、上海、广州三地统一组织实施的“特大城市居民生活状况”调查。该调查受到中国社会科学院—上海市人民政府上海研究院的资助。此次调查采取两阶段抽样法,第一阶段为地图法随机抽样,在每个城市抽取50个社区,每个社区抽取20个家庭户,每个家庭抽取1个18-65岁的居民作为受访者,共获得因变量为6000的数据集,其中通过购买拥有住房所有权的城市居民数是3529个。根据研究的需要,数据清理后进入统计分析的样本量为2704个。

(二)变量操作化

1.因变量。因变量主要有三个:(1)住房产权,是指被访者家庭对现居住住房的产权属性,分为完全产权或部分产权和无产权。无产权的形式主要包括政府/单位免费提供、父母/子女提供、向其他亲友借住等。(2)住房性质,我们将拥有产权的住房性质分为通过购买或继承的商品住房和福利住房。其中,商品房除了一手商品住房,还包括二手商品住房;福利房包括房改房、解困房、安居房、单位集资房和经济适用房。(3)住房品质,分为面积和总价两方面。住房面积测量的是被访者通过购买获得并拥有所有产权的商品房面积;住房总价是指住房在调查时点(2014年—2015年)的市场价格,由被访者本人估算所得。我们对它们都做了对数处理。

2.自变量。在社会分层与流动研究中,代际通常指的是父辈和子女两代人在地位上的某种关联。为了抓住现阶段中国代际优势累积的内核,本研究选取了职业、单位和户籍,利用其代际流动轨迹来测量代际优势累积。对流动轨迹的操作化测量是:(1)我们将职业地位划分为管理者、专业技术人员、办事人员(包括少量小业主)、技术工人、非技术工人和其他,利用流动表得到了稳定的管理者、专业技术人员、办事人员、技术工人和非技术工人,向上流动者、向下流动者等9种职业流动类型。本文将它们虚拟化,以稳定非技术工人为参照组(=0)。(2)单位地位分为国有部门、非国有部门和其它,最后得到稳定国有部门、非国有部门、跨部门和其它,以国有部门为参照(=0)。(3)户籍地位分为本地户籍和外地户籍,父子地位交互分类可以得到本地居民、新居民和外地居民三类,以本地居民为参照(=0)。

3.控制变量。我们在统计分析中控制了个体人口学变量和家庭变量。人口学变量包括户主的性(女性=0)、婚姻状况(未婚=0)、党员身份(群众=0)和年龄,除了年龄其它变量都做了虚拟化处理;在家庭变量中,用2014年全家总收入作为家庭收入的测量,并用家户人数作为家庭规模。此外,调查数据覆盖北上广三城市,我们生成2个虚拟变量(北京=0)。

(三)统计分析策略

我们首先用二元逻辑斯蒂回归模型分析代际累积优势对城市居民住房产权和住房性质的影响。其中,对住房产权和性质分别设定虚拟变量(有完全/部分产权=1,商品房=1),然后,鉴于住房品质的面积和总价都为连续变量,本研究利用中位数回归以克服极端值和残差分布非正态对统计结果的风险。最后,本文还采用不同的拟合方案做了稳健性检验。

四、实证分析结果

首先我们来看住房差异的描述统计。表1显示,北上广的住房产权自有率达到71.89%,其中通过购买而得的商品房从1998年前的不到六成增加到现在的近九成,同时福利房的比例从四成下降到一成。以上结果与既有研究发现是一致的。在拥有完全产权的居民中,稳定的职业群体占了近1/4,稳定的国有部门群体占了近1/3,原生的本地居民超过了70%,这说明来自优势家庭的子代在住房产权的拥有上优势明显,当然仍有待接下来的多元统计分析来进一步检验。

(一)代际累积优势对住房产权和购房渠道的影响分析

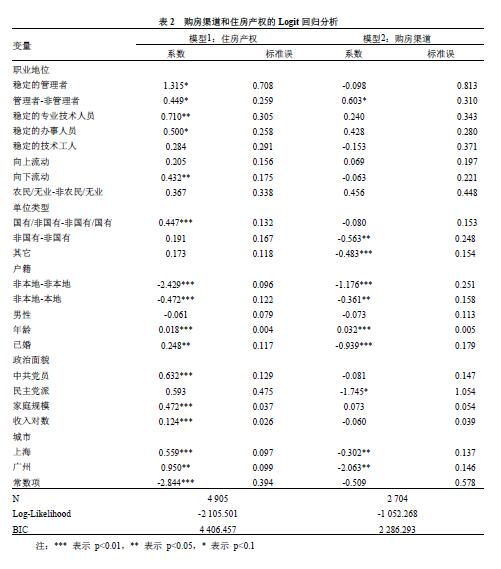

获得住房产权是住房差异产生的第一步。表2中的模型1考察了城市居民的累积优势对住房产权的影响。在职业地位维度,相对于稳定的非技术工人而言,稳定的管理者、专业技术人员和办事人员获得住房产权的机率都要显著偏高。具体而言,稳定管理者群体产权获得机率是参照组的3.72倍。值得注意的是,样本中即使本人不是管理者,但其父辈的管理者地位也有利于其获得住房产权,同时向下流动的子代平均而言也存在产权优势。以上发现说明,即使子代的职业地位不如父辈,但是父辈的优势地位仍然有助于其在住房获得上占据优势。在工作单位维度,相对于稳定的国有部门群体,跨部门流动的子代更可能拥有住房产权(p<0.001),其他群体与参照组没有显著的统计差异。在户籍维度,非本地出身的子代住房产权拥有几率显著低于本地居民。以上发现说明了累积优势在产权获得上的解释力,假设1得到支持。

模型2 是对累积优势与购房渠道关系的检验。从职业地位的累积优势看,稳定管理者是否从福利房渠道购买住房上没有显著差异,而管理者出身的非管理者群体却更可能从福利房渠道购买。以上结果与我们的假设相反。在单位维度,相对于稳定的国有部门群体,非国有部门和其他群体都更可能从商品房渠道购买住房;在户籍维度,非本地居民和“新居民”借助福利房渠道的可能性显著低于本地居民。因此,假设3.2得到经验资料的支持,而3.1则不然。笔者认为,一个合理的解释是管理者出身的子代更可能获得高职业地位,他们在不同住房渠道都占据优势,因此不存在显著差异。

(二)代际累积优势对住房品质的影响分析

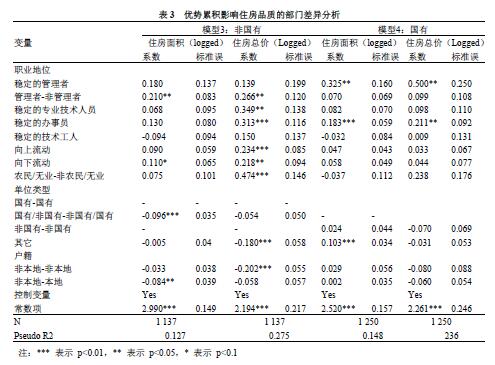

下面我们从住房品质的维度来考察累积优势效应。表3比较了累积优势在单位类型上的差异。模型3显示,在非国有部门工作的子代中,管理者出身的非管理者可能拥有更大面积和市场价值的住房,向下流动的子代也有同样的特征;而在国有部门的子代中(见模型4),稳定的管理者在住房面积和总价上都显著偏高,其住房的面积更大,市场价也更贵。另外,系数比较分析表明,国有部门后代的管理者出身比其他出身者的住房品质都要高,但在非国有部门则没有显现出清晰的模式。以上发现与我们的预测(假设4.1)一致。此外,从表3我们还发现,“新居民”(非本地出身的本地居民)在住房面积上要小于本地居民,非本地居民的住房总价要显著低于本地居民,但在国有部门子代中没有类似结果(假设4.2)。

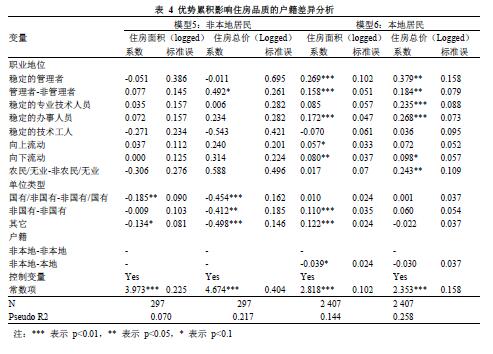

表4报告了优势累积效应在户籍维度上的差异。在非本地居民中,职业维度的累积优势效应并不显著(见模型5);在单位维度,国有部门出身不论在住房面积还是总价上都有明显优势。值得注意的是,在本地居民中,管理者出身和其他稳定职业群体的优势显著,但国有部门出身并没有显著的累积优势效应。由此,假设4.3同样得到支持。

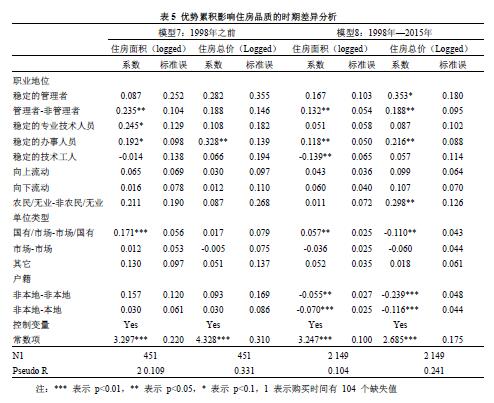

最后,我们来看不同住房市场化阶段的累积优势效应。在模型7中(见表5),1998年之前子代虽然不是管理者,但是其管理者出身却使得他们在住房面积上具有优势;而1998年—2015年间,除了非管理者群体显现累积优势效应,管理者群体更可能获得较高总价的住房。比较表明,职业维度的累积优势在市场化时期更明显。在户籍维度(见模型8),本地居民的累积优势效应在1998年后凸显,而在此之前却不显著。此外,单位维度的累积优势效应缺乏明显的时期差异,没有清晰的模式。以上结果与假设2基本一致。

五、代际累积效应何以影响中国大都市的住房分异

近年来,越来越多的研究开始将焦点转向住房分层和住房后果研究,但笔者认为并没有理由就此否定传统范式的理论意义。本文承袭经典的分析范式,将住房作为社会分层的后果,基于机会—流动论,以家庭为分析单位,从优势累积视角讨论代际地位在市场转型过程中是如何影响城市居民的住房差异的。通过对“北上广特大城市居民生活状况调查”数据的统计分析,本文检验了三组研究假设,主要发现包括以下三方面:

首先,代际地位累积优势显著影响住房产权的获得,并且这种累积优势效应随着住房市场化的推进而强化。在1998年以前购买商品房的城市居民中,户籍地位和体制地位对住房面积和总价没有显著的累积优势效应,而1998年—2015年间,不论是职业、单位还是户籍维度,其累积优势效应都有不同程度的增强。但是,由于1998年住房改革前购买商品房的比例较低,在样本量上与1998年—2015年的差距较大,故有待新的资料做进一步的平行检验。

其次,来自本地和国有部门的城市居民在福利房渠道获得住房上具有累积优势,但管理者出身并没有在商品房渠道获取住房上表现出明显的累积优势。前者的发现与我们的预期一致,对于后者的发现,我们的猜测性解释是,就那些来自管理者家庭的子代而言,他们更有可能得到父辈在实物和非实物上的各种支持[14](P117-140),同时其自身较高的职业地位在市场渠道占有优势,故很可能同时从再分配和市场两个渠道拥有住房。

最后,职业地位优势累积效应在单位和户籍上存在内在异质性。统计分析表明,管理者家庭的优势累积效应,对国有部门的子代以及本地子代更具优势;同时,本地户籍出身对非国有子代更有优势,而国有部门出身对非本地子代更为明显。这种内在的异质性,说明职业累积优势在解释中国城市居民的住房获得上,受到了单位和户籍的调节作用,并且该作用存在方向的不一致。

与其它东亚儒家文化社会相似,中国社会的住房获取很难抛开代际之间的关联和互动[13](P27-44)。在住房市场化的当下,中国城市居民的购房行为越来越成为家庭全体成员集体协商和集体决策的结果。本研究将市场转型和生命历程视角置于代际的分析框架之中,试图利用累积优势理论提出对双轨制时期住房分异的新解释。一方面,代际分析框架以家庭为分析单位,突破了既有研究以个体为分析单位的局限,将家庭作为制度变迁背景下的社会行动者;另一方面,累积优势不仅包括获致性的职业地位和单位类型,而且还有先赋性的户籍,强调在制度变迁的过程中考察累积优势的资源传递和地位继承。以上努力正是本文的立意所在,也是主要的创新点。

早在20世纪80年代,塞勒尼就曾指出,并不是只有企业家职业才能利用市场机会所带来的好处,有相当部分干部精英同时享有官僚特权和市场特权,在住房领域存在“再分配特权的商品化”[20](P102-139)。本文赞同他对于国家社会主义条件下不平等的动力机制的理论判断,但必须强调的是,官僚特权转化为市场特权在市场化早期更为明显,在住房市场化改革不断推进中,很可能从代内优势转变为代际累积优势。正如本文所发现的那样,这种优势既可以来自资源传递机制,也可以通过地位继承机制实现。如果不能从社会政策的层面加以干预,高地位群体的优势累积将不利于未来中国现代社会职业结构的打造。

(本文的构思过程得益于与复旦大学刘欣教授的多次交流;张翼、李静松、黎相宜和张杨波等师友亦给予了较多启发,在此特表感谢!)

参考文献

[1] Bian Yanjie, Chuntian Lu. Urban-rural Housing Inequality in Transitional China//Eric Brian, Jean-Marc Rohrbasser.Analysing China’s Population: Social Change in a New Demographic Era. Dordrecht: Springer Netherlands, 2014.

[2] 刘欣. 中国城市的住房不平等//复旦社会学论坛: 第1 辑. 北京: 社会科学文献出版社,2005.

[3] Wei Zhao, Jianhua Ge. Dual Institutional Structure and Housing Inequality in Transitional Urban China. Research inSocial Stratification and Mobility, 2014, 37(9).

[4] 谌鸿燕. 代际累积与子代住房资源获得的不平等——基于广州的个案分析. 社会,2017,(4).

[5] Victor Nee. Social Inequalities in Reforming State Socialism: Between Redistribution and Markets in China. AmericanSociological Review, 1991, 56(3).

[6] Yang Cao, Victor Nee. Remaking Inequality: Institutional Change and Income Stratification in Urban China. Journal ofthe Asia Pacific Economy, 2005, 1(1).

[7] Xi Song, Yu Xie. Market Transition Theory Revisited: Changing Regimes of Housing Inequality in China, 1988-2002.Sociological Science, 2014, (1).

[8] 刘欣. 当代中国社会职业分化的制度基础. 社会学研究,2005,(1).

[9] Andrew G. Walder, Xiaobin He. Public Housing into Private Assets: Wealth Creation in Urban China. Social ScienceRe- search, 2014, 46(3).

[10] Hiroshi Sato. Housing Inequality and Housing Poverty in Urban China in the Late 1990s. China Economic Review,2006, 17(1).

[11] John R. Logan, Yiping Fang, Zhanxin Zhang. The Winners in China’s Urban Housing Reform. Housing Studies, 2010,25(1).

[12] Xiaogang Wu. Communist Cadres and Market Opportunities: Entry into Self-employment in China, 1978–1996. Social Forces, 2006, 85(1).

[13] Ray Forrest, Misa Izuhara. The Shaping of Housing Histories in Shanghai. Housing Studies, 2012, 27(1).

[14] 钟晓慧.“再家庭化”: 中国城市家庭购房中的代际合作与冲突. 公共行政评论,2015,(1).

[15] Thomas A. DiPrete, Gregory M. Eirich. Cumulative Advantage as a Mechanism for Inequality: A Review of Theoretical and Empirical Developments. Annual Review of Sociology, 2006, 32(1).

[16] Robert K. Merton. The Matthew Effect in Science: The Reward and Communication Systems of Science Are Considered. Science, 1968, 159(3810).

[17] 李骏. 城乡出身与累积优势: 对高学历劳动者的一项追踪研究. 社会学研究,2016,(2).

[18] 刘欣. 当前中国社会职业分化的多元动力基础. 中国社会科学,2005,(4).

[19] Yang Cao. Behind the Rising Meritocracy: Market, Politics, and Cultural Change in Urban China. Social Science Research, 2004, 33(3).

[20] Ivan Szelenyi, Robert Manchin. Social Policy Under State Socialism: Market, Redistribution, and Social Inequalities in East European Socialist Societies//Rein, Martin, et al. Stagnation and Renewal in Social Policy: The Rise and Fall of Policy Regimes. New York:Sharpe, 1987.