影视剧必然是公共讨论平台中“网络谜因”(Meme)的重要来源——但前提是作品本身具备社会热度:它应该是一个时期的热播剧,引发公共讨论,进入大众话题,成为时代记忆——但英剧《是,大臣/首相》(Yes Minister/Yes Prime Minister)在中国似乎不是。的确,这部上世纪80年代BBC出品的经典情景喜剧的确被上海电影译制厂配音引进过六集,在央视“正大剧场”播出过,但反响寥寥,很快撤档;剧本衍生的原著小说的确也以《遵命,大臣》的名字很早就被翻译出版,但同样未曾引起重视——当时参与译制的艺术家们可能很难想象,几十年后的21世纪,《是,大臣/首相》俨然是国内公共平台最容易见到的“网络谜因”之一,出现在任何国际政治和国内政策讨论话题之下,甚至被认为与苏联笑话并列,合称“冷战时期的两大世界非物质文化遗产”。

但是尽管如此,在每一张《是,大臣/首相》的表情包下面,一定有类似“这是什么剧”的疑问,提醒着我们此剧从来未在中国电视观众面前广泛播出过的事实。《是,大臣/首相》的走红是标准的“小众文化出圈”事件,来自中国的大量观众可能都是从一张微博上看到的表情包出发才开始观剧,并且也迅速成为传播这一网络谜因的一分子——事实是,《是,大臣/首相》已经成为中国偏左翼的政治讨论圈重要的话语素材库,其强烈的实用主义话语体系和对官僚主义的准确刻画已经成为对中国网络言论环境研究中不可忽视的一部分。“半部YM治天下”曾经是一些反对者的讽刺,但却也已经成为网络谜因使用者的“自吹自擂”:《是,大臣/首相》当时在英国引发的社会讨论思潮,也逐渐在中国的现实中复制呈现。

2020年1月18日,“首相私人秘书”伯纳德·伍列(Bernard Woolly)的扮演者德里克·福德斯(Derek Fowlds)的去世,宣告《是,大臣/首相》的三名主角演员已经全部离开人世,一个“英剧时代”的逝去——但他们塑造的伟大政治讽刺喜剧传奇,似乎在中国才刚刚开始。

《是,大臣/首相》虽然来自于编剧安东尼·杰伊和乔纳森·林恩的奇思妙想(“会有人在八点档看三个老男人聊政治吗”,杰伊后来在采访中说),却也在不经意间赶上了20世纪80年代撒切尔夫人上台之后的政治改革风潮。在改革陈腐的官僚体系和“过度”福利体系的社会呼声之下,安东尼·杰伊和乔纳森·林恩得以在政府内部寻找到足够多的“泄密者”,这些试图借助BBC的巨大影响力来暴露问题从而推动改革的“泄密者”为《是,大臣/首相》提供了大量政府内部的一线内幕消息。这些“泄密者”都是政府要员,甚至就有位居高位的公务员群体,而这些消息荒诞不经的喜剧程度,无不让人感叹“生活高于艺术”:《是,大臣》第二季第一集中刻画了一家设备齐全,已经雇佣了五百名行政人员,建立了工会,吃着政府税收却没有医生护士,也不接待病人的“医院”,无数观众痛斥这一集的荒谬,然而很快,英国的记者们就在全国范围内真的找到了好几家这样的医院——按照剧中汉弗莱爵士的说法,那就是“我们毕竟不是搞喜剧的……好吧,不是专业的。”

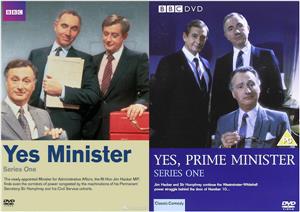

“大臣/首相”吉姆·哈克表情包。

《是,大臣/首相》令三位一直在戏剧界和电视剧界打拼的普通演员保罗·艾丁顿、奈吉尔·霍桑和德雷克·德福斯一跃成为家喻户晓的明星,饰演“大臣/首相”吉姆·哈克的保罗·艾丁顿甚至一度被舆论希望真的参政,直到演员本人拒绝;英国下议会每到《是,大臣/首相》播出时都不得不暂停开会,撒切尔夫人自认本剧“头号粉丝”,甚至借助一次颁奖典礼“强迫”保罗·艾丁顿和奈吉尔·霍桑陪她演出了一个同人小品,这件事被以讹传讹为“撒切尔夫人客串”流传至今……《是,大臣/首相》的成功不仅在于绝妙的情节和辛辣的讽刺,而更是在于演员独特的魅力、精湛的表演和舞台剧风格,将英伦戏剧的莎翁传统、贵族文艺的典雅气质与冰冷政治现实进行了巧妙融合,并且在这种正面融合的潜意识下,既创造了优雅的幽默和滑稽的荒诞,同时蕴藏着某种对社会本质深切的反讽——作为一部电视情景喜剧,《是,大臣/首相》竟可能在文学史上成为政治讽刺喜剧难以超越的巅峰。

从破烂熊到Bilibili:逐渐进入公共话题

当然,最初这些传奇都是属于英语观众的:虽然改革开放的中国第一时间引进了本剧,但《是,大臣/首相》在中国真正的传奇,则要等到2007年著名的“破烂熊字幕组”翻译了全剧后开始。由爱好者组成,无功利、专注英剧译介的“破烂熊字幕组”为英国电视剧在中国观众中的普及做出了重要贡献,他们以最高程度的重视来匹配《是,大臣/首相》在英国举足轻重的影响力,“破烂熊字幕组”从2007年开始、历时19个月、精益求精的翻译版本仍是至今为止大陆网络上本剧唯一的字幕译本。“破烂熊字幕组”让《是,大臣/首相》成为国内的英剧爱好者心目中的殿堂级佳作,豆瓣动辄9.8、9.9分的评价也使其成为豆瓣“小众杰作”的典范。而《是,大臣/首相》在国内的第二步传播,则有赖于无名网友2014年左右在Bilibili弹幕网站的上传——没有推广、没有版权,但是在B站的弹幕环境下,《是,大臣/首相》超强的“造梗能力”使其逐渐走红,百万级别的点击量助其成功地在历史圈、政治讨论圈内流行起来,而这些观众,也是最早一批制作表情包投入微博之中的参与者。不过一年多后,因为版权问题,《是,大臣/首相》在B站下架(目前B站依然可以看到网友各自上传的,更改剧名的分段剪辑版本,但是统一的剧目列表已经消失),一定程度上阻碍了本剧的继续传播。

《是,大臣/首相》在中文互联网上的彻底走红,则密切与时事相关——2016年英国脱欧公投成功,使得英国与欧盟的关系成为热点话题,此时,《是,大臣》中著名的“汉弗莱爵士谈英国的欧洲政策”的段落被制作成表情包成为网络热搜:网友们惊喜地发现,一如汉弗莱爵士所言“英国数百年来的欧洲政策从未改变:制造一个分裂的欧洲”。尽管是20世纪80年代的作品,但其中对英国与欧洲关系的讨论依然是当代的,“从未改变”——《是,大臣/首相》从此以“政治预言”和“政治教材”的身份,开始入侵整个中文互联网;“太阳底下,并无新鲜事”,短短38集的《是,大臣/首相》,开始了一次又一次的与当代国际时事的绝妙呼应:不分时代,不分国家,不分体制——《是,大臣/首相》仿佛是永恒的:

伊拉克战争中美国国防部长拉姆斯菲尔德令人咋舌的“知道”论,早在伯纳德秘书口中出现;美国驱逐俄罗斯外交官,而吉姆·哈克首相做过一模一样的事;英国前首相布朗面对未关闭的麦克风信口开河,步了当初汉弗莱爵士的后尘;同样,特蕾莎·梅在电视节目中接受采访一问三不知,也深得吉姆·哈克大臣的精髓……到了新冠疫情期间,《是,大臣/首相》更是条条中的:法国警方强抢口罩,政府否认,一如剧中法国总统所言“法国政府从来不知道法国警方在干什么”;鲍里斯·约翰逊住院的消息先由俄罗斯媒体发出,一如剧中伯纳德吐槽“英国政府的事情克里姆林宫先知道,然后才是唐宁街”;而引发一片哗然的“群体免疫”政策,完全符合剧中提及的“政府措施四部曲”,视频不仅率先在中国被玩梗者抛出,接着被英国媒体发现发到了推特,然后又“出口转内销”被翻译回来在中国二次传播——《是,大臣/首相》不经意间作为载体完成了一次国际交流,一部在中国本是“小众神剧”的作品,在一片未曾广泛播出的土地,凭借其对现实无数的天才“预言”,竟成为了“家喻户晓”级别的网络谜因:在如今任何一条成为热门话题的国际政治新闻、或者国内政策新闻之下,不出数小时就会等到来自《是,大臣/首相》的表情包:

关键是,还一定特别精准。

一种左翼实用主义政治话语?

国人对《是,大臣/首相》的喜爱,一定程度上源于中国观众对剧中刻画的政务官/事务官双轨制的公务员体系的熟悉。英国的公务员制度,正是鸦片战争之后部分借鉴中国的科举制度而成,并且根据英国的独特君主立宪贵族制国情,创造了汉弗莱爵士所谓的“英国特色民主”:通过考试、考核和选拔制度运转的事务官是常驻的,数年一次选举产生的政务官是临时的——《是,大臣/首相》的核心剧情矛盾,即在于自以为掌握政治权力的政务官们,发现自己不仅要与民意纠缠,同时还必须与拥有永恒权力的事务官们搏斗的过程。

甚至于,一些在民主政治范畴内“冒天下之大不韪”的事,在汉弗莱爵士看来,只要为了政府的有效运转,都可以商量:“要求政府公开透明是语法错误,你要么透明,要么有个政府”,“民众都是傻子,所以才会选出这种大臣来,而我们必须确保傻子不能掌握权力”,“我们从来不查禁书刊,那是专制的手段,我们叫做根据民主讨论决议决定不予公布”,诸如此类。因此,一个重要的现状是,广泛运用《是,大臣/首相》表情包和谜因的群体,通常在政治光谱上属于偏左翼的建制派。他们强调《是,大臣/首相》剧中公务员对政策执行和政治现状的洞察能力和实用主义态度,对“理想化”的民主政治原则并不重视——言下之意,欧美最成熟、最古老的资产阶级民主制度都在实际运行过程中私下违背理想化的自由主义原则,既然全世界的官僚体制为了正常运转都必须如此,因此一些针锋相对的政治性议题的讨论,以《是,大臣/首相》的政治观念看来是幼稚的。

而国内政策范畴如此,国际政治则更是如此。《是,大臣/首相》剧中展现了国际政治中利益第一、赤裸裸的丛林法则和民族主义特征,毫不奇怪,因为这些特点本来就源自英国:非洲独立国家可以用“反殖民主义”态度讹诈英国政府获取援助;与第三世界国家签署的国际贸易合同可以根据该国“国情”行贿腐败;外交部根据石油利益决定亲阿拉伯,可以彻底无视首相一切的亲以色列行为;放弃拯救在国外违法入狱的本国公民,来换取在该国建立窃听站的权利……以及那句当年让所有英国观众“恍然大悟”的吐槽,“英国的核武器是为了防备法国人,因为苏联根本防不住”,“虽然我们必须为了正义锄强扶弱,但是苏联太强了”。

某种程度上,《是,大臣/首相》在满足观众对于外交阴谋论的喜爱的同时,的确展现了国际政治最真实的一面:道义不如利益,空谈不如实干,强者占理的实用主义价值。于是,《是,大臣/首相》表情包和谜因在中文互联网上的广泛运用,更多是一种左翼建制派普遍使用的实用主义话语,因此也意味着对于自由主义思潮的强烈反动——《是,大臣/首相》作为一部英国政治讽刺喜剧,在中文语境下却更多是左翼建制派和民族主义者的话语材料库:“半部YM治天下”意味着,既可以借助本剧批判“资产阶级民主的虚伪”,同时也利用官僚主义和公务员体制的普适性,得以为左翼的建制性和民族主义诉求提供合理依据。

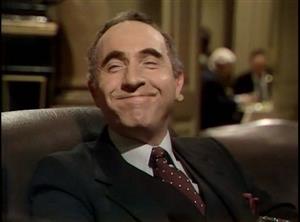

奈吉尔·霍桑饰演的汉弗莱爵士。

我们触摸到的,既是《是,大臣/首相》对当代政治现实批判的永恒性,同时也是对政治改革和政治话语革新的不可能性。作为一名从本科期间就开始反复观看《是,大臣/首相》,如今已有十年,每集的每一个瞬间,每一句台词都了然于心的《是,大臣/首相》忠实爱好者,我的结论实际上也是悲观的:

《是,大臣/首相》最好的归宿,不是流行,不是爆红,而是不再被当作现实主义。